先日出かけた現場はそば処でもあります。

辺り一面に蕎麦の花が咲き誇っています。

実がなるのはもう少し先ですが、楽しみです。

それよりも先に新米ですね。

先日出かけた現場はそば処でもあります。

辺り一面に蕎麦の花が咲き誇っています。

実がなるのはもう少し先ですが、楽しみです。

それよりも先に新米ですね。

爽やかな秋空となりました。

遠方に見える山も綺麗です。

もう2ヶ月もすれば、山頂あたりは雪で白くなっているかもしれません。

10年近く通ってきたこの場所も今日で最後となりました。

この景色も見納めです。

感慨深いものがありますね。

雪景色を見れないのは残念ですが、仕方がありません。

現場で山に入るとこの時期自然薯の葉っぱを見かけます。

細長いハート型の葉っぱが黄色くなって目立ちます。

ムカゴもついています。

時間があれば、自然薯掘りをしたいところですが、仕事があるので諦めます。

そろそろ道の駅にでも自然薯が売り出されていないかチェックしておきます。

うちにある濁度計です。

現場ごとに使い分けをしています。

そういえば、ちゃんと並べて比較したことがないなと思って並べてみました。

案の定、見事に機種ごとに値はバラバラになりました。

現地で測定する濁度は当てにならないことがよくわかりました。

こうなると現地での見た目が一番信用できそうです。

濁度の指標セットがあると良いかもしれません。

昨日も理科の出前授業でした。

お約束のご近所の神社にも参拝してきました。

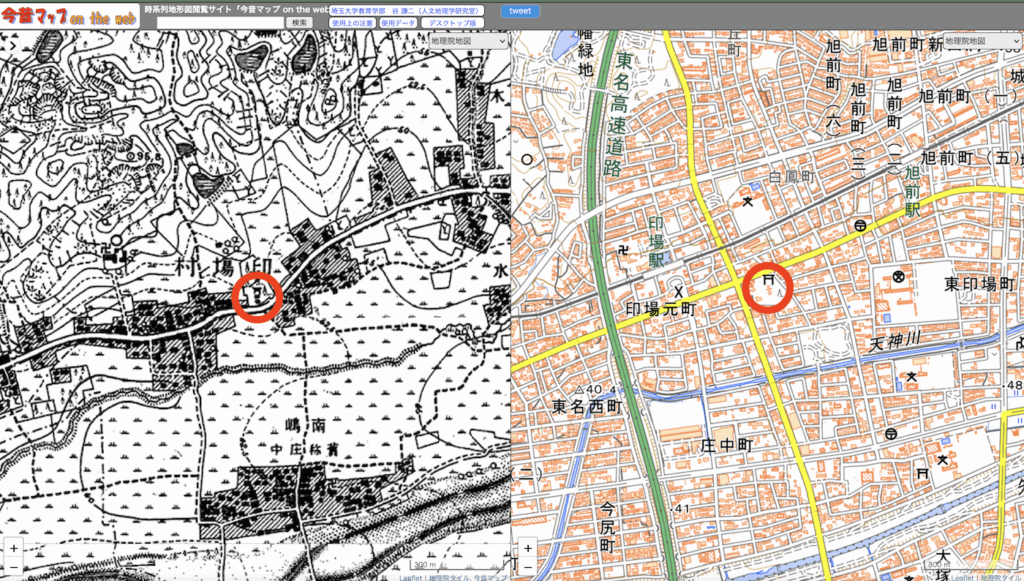

なんでこんなところに立派な神社があると思ったら、どうやら旧街道沿いの神社のようです。

立地場所も昔の尾根の延長上にあたり周辺よりも若干高い位置にありました。

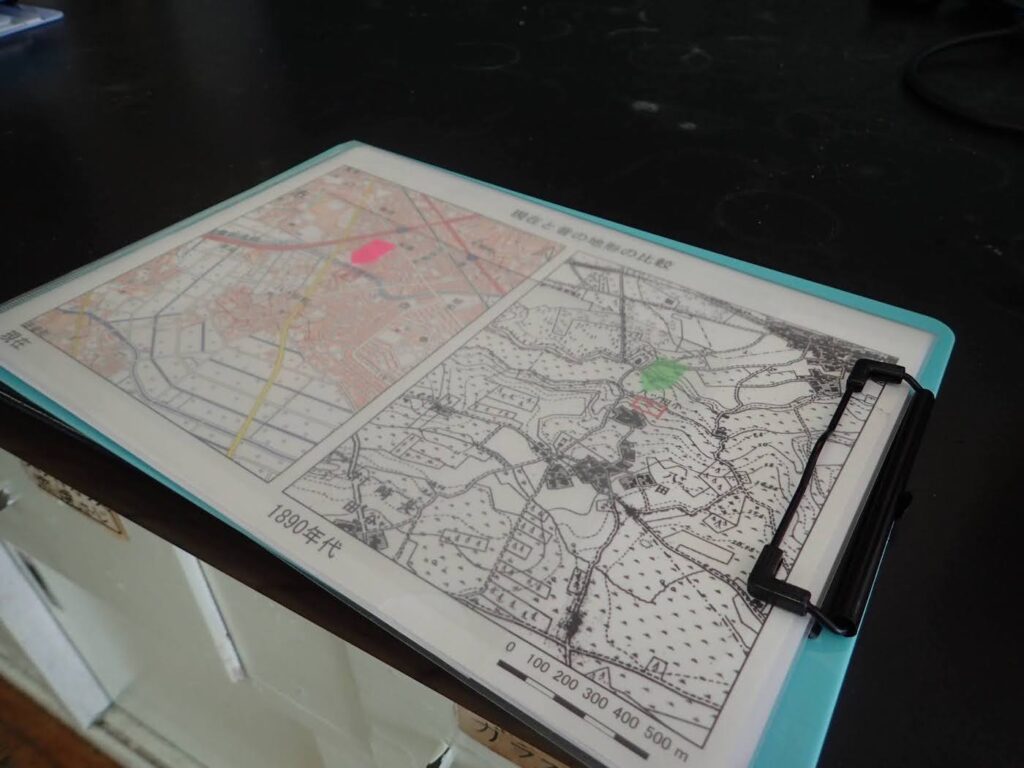

今昔マップより

なんと織田信長からも手厚い保護を受けていたようです。

さすがに立派な本殿でした。

子供たちにも昔から存在する立派な神社であることを伝えておきました。

理科の出前授業で砂と礫のサンプルを子供たちに見せています。

礫、粗砂、中砂、細砂と分けているのですが、礫の部分が以前に適当に作ったものなので、ちょっと修正します。

先日の芸術祭のお散歩ついでに立ち寄った金物屋さんでレトロなフルイを入手しました。

12目で2.1mm程度になるそうです。

試験をするわけではないので、これで良しとしてふるいます。

残ったものが礫となります。

思ったより粒の小さいものも礫として区分されます。

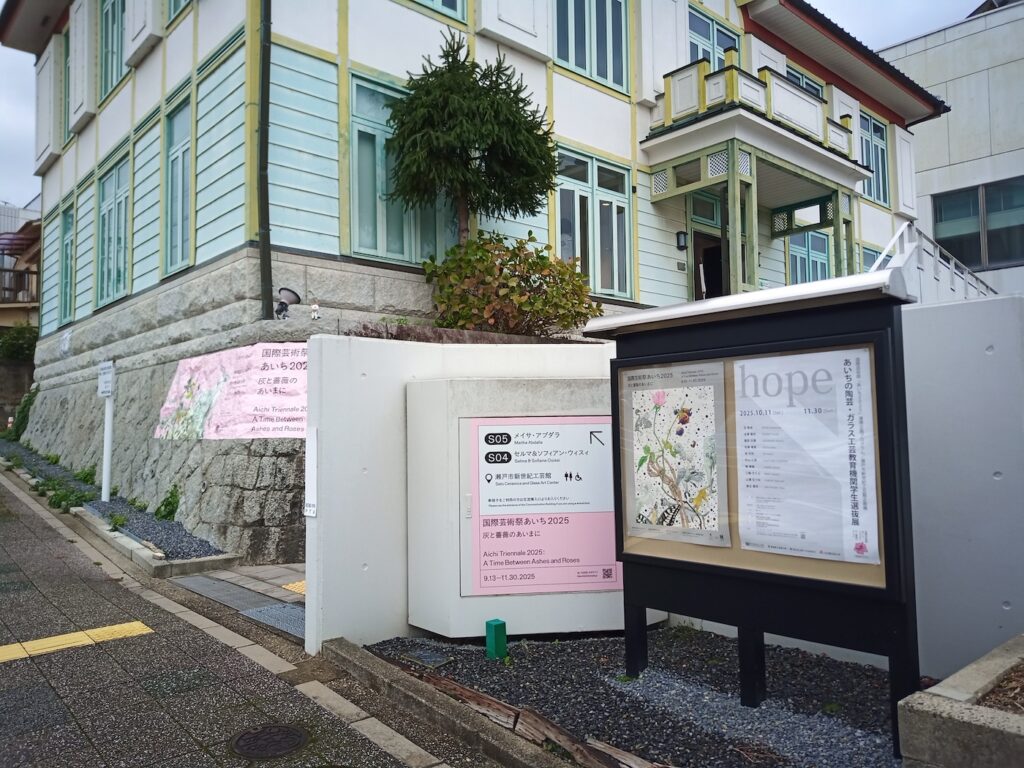

休日の空き時間を利用して、地元瀬戸市で開催されているあいち国際芸術祭を見て回っています。

今回は、公共の施設を利用した所と廃業した銭湯を利用した展示を見てきました。

ここには、陶器製の作品がありました。

やきものの街の瀬戸生まれの私から見ると、1000年以上の歴史の中で技を磨き上げて進化し続けてきた陶芸の技術と、太古からの素朴な技を守り続けている民族の価値観の相違に衝撃を受けました。

こね上げた作品を野焼きで焼き上げる映像を見た時は、ちょっとした怒りさえ覚えました。

芸術の奥深さを見たような気がしましたね。

(正直なところ私には理解の及ばない世界なのかな)

もう1箇所は、廃業した銭湯を利用した展示となっていました。

こちらは、幻想的な世界を見せてくれ、素直に受け入れられる素晴らしいものでした。

まちのあちこちにこの芸術祭の看板が設置されています。

場所によっては壁一面に貼り付けてあるところもあります。

古ぼけた家屋の壁面に貼り付けた看板はこれだけでも立派な作品です。

まだまだ回りきれていないところが残っています。

残りの作品も楽しみです。

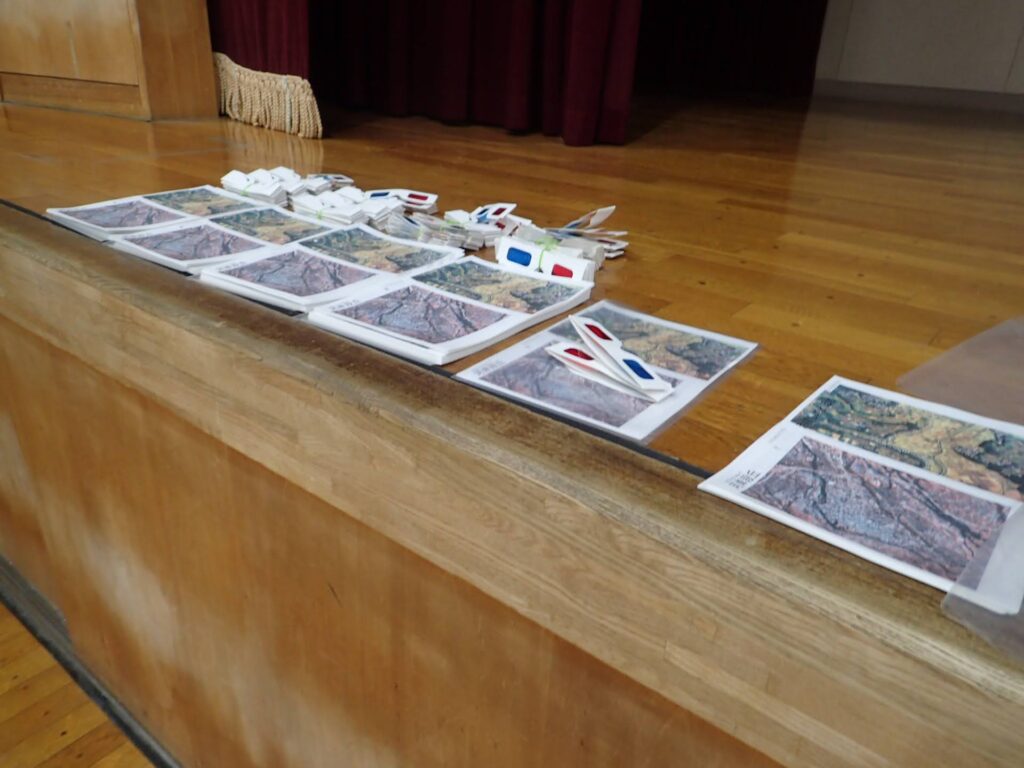

連日の出前授業でした。

今回は体育館での4クラス合同の授業でした。

いつもの3Dメガネを使ったアナグリフの地形の説明も、スクリーンではうまく表示されないので、あらかじめ各個人に写真を印刷して配布してもらいました。

準備は大変でしたが、各生徒がじっくりと食いつくようにアナグリフを見ていました。

たった1枚の地図でも視点を変えると、様々なことが浮かび上がってくることを伝えることができたと思います。

いろいろ考えるきっかけになれば幸いです。

小学生6年生を対象とした理科の出前授業です。

今回も地層を作る実験をしました。

粒径の大きなものから先に沈降して堆積していく様子がしっかりと見ることができます。

1層だけでは面白くないので、毎回3回繰り返して3層の地層を作ります。

子供たちもしっかりと観察してくれました。

最近は子供たちもタブレットを持ち込んでいるので、たちまち撮影大会が始まりました。

楽しそうでなによりです。

我が家の照明関係の更新の最後は駐車場です。

ここには夜間の駐車をできるだけ安心にするためにLEDテープライトを設置していました。

毎回、駐車時に壁際のギリギリを攻めるので、夜間の補助としていました。

LEDテープライトも徐々に点灯する区間が少なくなってきて、ここ最近はすべてつかなくなっていました。

やはり耐久性の問題ありでしたね。

バッテリー関係は問題なさそうです。

LEDはあきらめて更新します。

懲りずにまたLEDテープライトにします。

古いテープライトを撤去して付け直します。

また交換することも想定して、簡易的にしました。

とりあえず点灯試験は問題なし。

センサーを延長して入口で車が通過すると、奥側のLEDテープライトが点灯して導いてくれるようにしています。

夜間にパッと光ると滑走路みたいでちょっとかっこいいです。

我が家の外回りの照明関係を更新しています。

縁側のセンサーライトも交換しました。

こちらはセンサーに不具合が出ていて、昼間でもセンサーが反応してしまい、勝手に点灯していました。

これを機会にLEDに交換です。

電球色が好みなので、LEDで電球色対応のものを調達。

サクッと交換して完了です。

以前よりも随分と明るくなりました。

リモコン付きで常時点灯も可能です。

これで夜でも縁側で快適に楽しむことができそうです。

我が家の階段アプローチに取り付けてあったソーラーガーデンライトの交換をしました。

2011年8月にコストコで購入したものになります。

2回ほど内蔵電池を交換しながら騙し騙し使い続けていましたが、5個のうち2個しか点灯しなくなってしまいました。

そろそろ交換時期と諦めて交換に至りました。

今回は寸胴型にしてみました。

取り付け前はこんな感じで、不安定で歪になっていました。

交換後がこちら。

寸胴型なので、比較的整然と並んでくれています。

夜の点灯状況の確認も問題なし。

いい感じに仕上がりました。

秋の夜長を楽しめそうです。

休日を利用して地元瀬戸市で開催されている「あいち国際芸術祭2025」を見て回っています。

瀬戸市の市街地にそれぞれの芸術家たちの作品が展示されています。

とりあえず、近場から攻めてみました。

まずはインフォメーションセンターで情報収集。

そのまま古い旅館を利用した展示場へ。

畳の上を歩くとギシギシという音が作品にマッチしているような感じです。

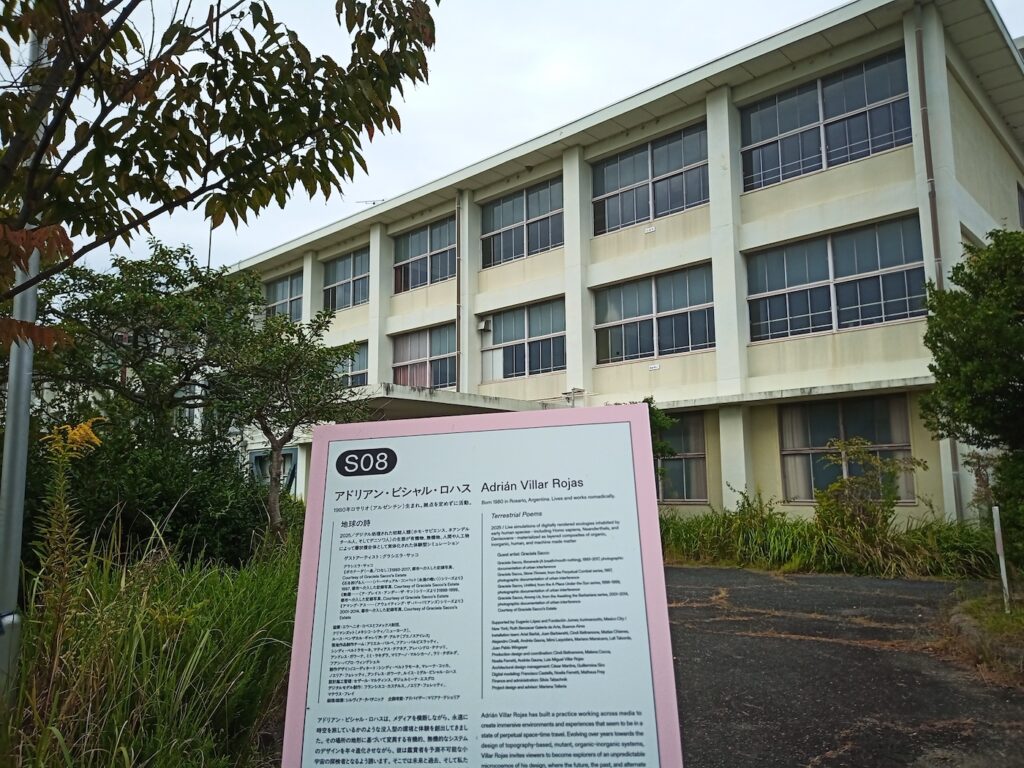

続いて廃校となった小学校を利用した展示です。

ここは校内の1階のスペースを丸々使った壮大なスケールの作品が並びます。

廊下や教室だけでなく、理科室や調理室なども作品の一部としてうまく取り込まれています。

いずれも現実と作品との境界が分からなくなるような没入感がすごいです。

圧巻の一言につきます。

この小学校(深川小学校)にゆかりのある人はぜひ訪れて欲しいです。

最後はご近所の工房を利用した作品です。

小学校の大規模な展示とは異なり、狭いところでの作品ですが、その細かさになんとなく怨霊みたいなものもちょっと感じました。

まだまだ展示場所は残っています。

残りは後日とします。

近所の駅前に将棋のモニュメントが完成しました。

先日、除幕式が行われていましたが、その後なかなか見にいく機会がありませんでした。

ようやく、近くで見ることが出来ました。

ちょっとした仕掛けもあります。

モニュメントの文字が道路側から見ると「と」、駅側から見ると「歩兵」と変化します。

なかなか凝った作りになっています。

が、裏側は白紙の状態でちょっと寂しい感じです。

藤井聡太さんが書いた揮毫もあります。

新たなフォトスポットが増えることは嬉しいことです。

先日の出前授業で出かけた小学校の近所に神社があったので立ち寄ってみました。

知立神社になります。

なかなか歴史のある神社のようで、境内には立派な本堂の他に多宝塔などが並びます。

毎回、近所に神社があれば伺うようにしています。

歴史のある建物は古地図にもしっかりと記載されています。

なぜこの場所に昔から神社が存在するのか?地形的な要素を踏まえて考えてみると面白いです。

おまけで御朱印も頂いてきました。

毎回、出前授業で学校に出かける時は早めに到着するようにしています。

遅刻厳禁なのはもちろんですが、待ち時間を使って周辺を散策しておきます。

ここにも地形のネタになる場所がありました。

何気ない田んぼの中を通過する道ですが、よくみると途中から少し上り坂になっているのがわかります。

この上り坂の部分が低地から段丘面に移行する場所となります。

段丘との境部分にブロック積みの擁壁が続いているのも確認できます。

この場所を古地図や昔の空中写真でみると、ぴったりと一致します。

いろいろな地形が身近なところにあることを子供たちに伝えています。

今年2回目の理科の出前授業です。

今回も地層を作る実験は問題なくできました。

よくある市街地の中にある小学校ですが、古地図を見るとこの場所は昔、田んぼばかりであったことがよくわかります。

子供たちと楽しく学んできました。

山の中では、そろそろ蛇にも要注意です。

先日の現場でも早速見かけました。

ヤマカガシだと思います。

まだ小さいですが、食後でしょうかお腹がふっくらとしています。

食事後の一息しているところを邪魔してごめんなさい。

マムシは勘弁ですが、ヤマカガシなら大人しいのでちょっと安心です。