山奥の沢に設置していたトレイルカメラです。

どうやら先日の豪雨で内部に水が入ってしまったようです。

レンズが曇ってしまい、キレイに撮影することができなくなってしまいました。

仕方がないので、別の機種を調達して交換しました。

こいつの防水耐久性はどんなものか見たいと思います。

山奥の沢に設置していたトレイルカメラです。

どうやら先日の豪雨で内部に水が入ってしまったようです。

レンズが曇ってしまい、キレイに撮影することができなくなってしまいました。

仕方がないので、別の機種を調達して交換しました。

こいつの防水耐久性はどんなものか見たいと思います。

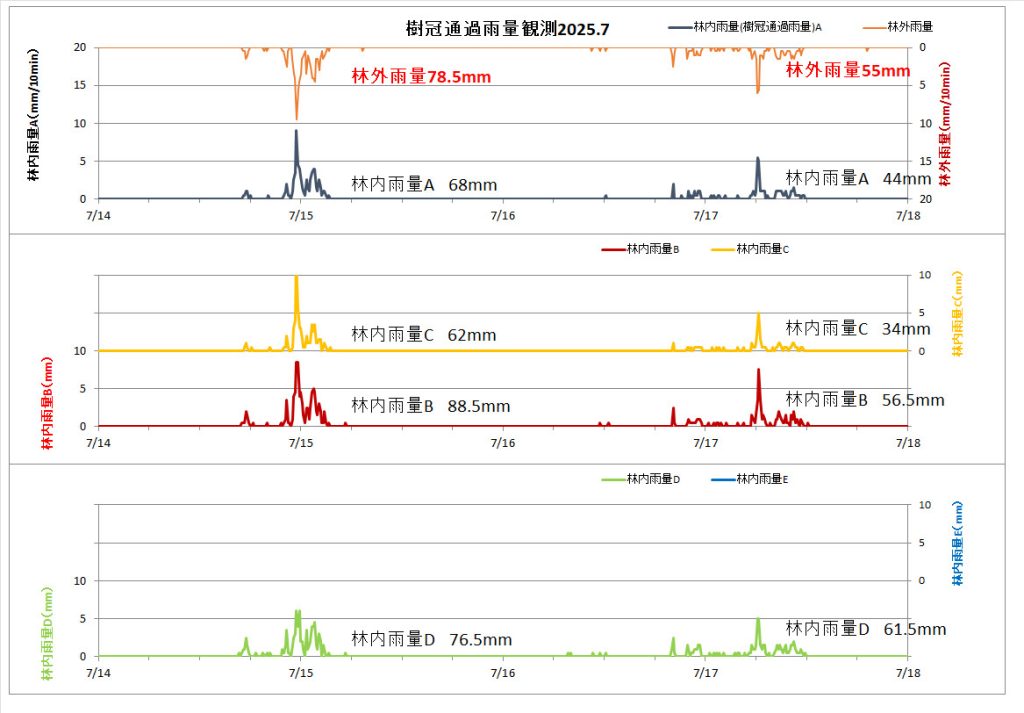

先月7月に降った雨の観測状況です。

7/15と7/17にまとまった雨が降りました。

結果はこんな感じになります。

一番上のグラフが林外雨量になります。

以下、林内に設置した雨量計です。

7/15の林外雨量の総計は78.5mmでした。

これに対して林内雨量Aは68mm、Bで88.5mm、Cで62mm、Dで76.5mmでした。

林内雨量Bでは林外雨量よりも10mm多くなっていました。

森の外で降った雨の量よりも森の中に降り注ぐ雨の量の方が多いことになります。

なんだか不思議な結果になりました。

やはり一度葉に当たってから落ちる雨粒(滴下雨)が場所によって不規則であることが原因と思われます。

森の中に降り注ぐ雨の量を観測しています。

樹冠通過雨量というものになります。

上空は葉で覆われて鬱蒼としています。

これでは雨はほとんど地面に到達しないのではないかと思いますが、

実はそうではなくて、場所によっては葉によって集められた雨が集中して落ちてくるところもあります。

なかなか複雑な関係で雨が降り注いでいます。

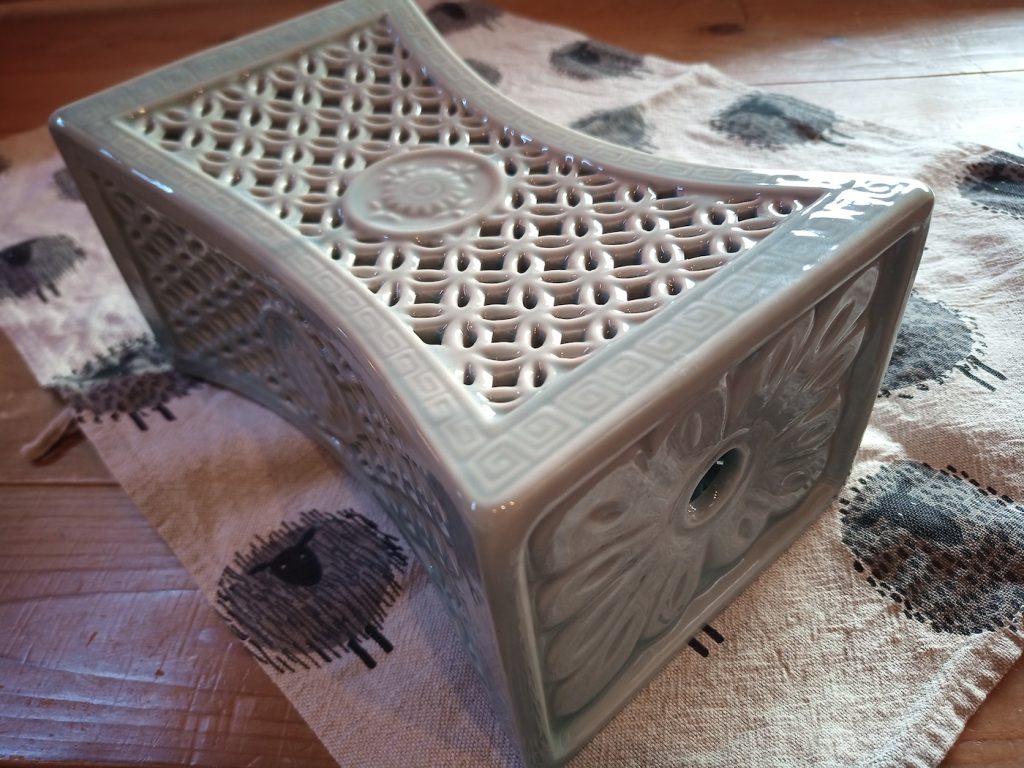

知人からの依頼で陶器製の枕を販売することになりました。

瀬戸焼で珍しい透かし彫が入った青磁の枕です。

おそらく今の技術でこの透かしを再現することは困難だと思います。

通気性もよく、頭を乗せると冷んやりと心地よいです。

最初は硬いので、どうかなと思いましたが、慣れると意外に大丈夫でした。

畳の上でお昼寝するには最高です。

ご入用の方がお見えでしたら、ご連絡ください。

こちらでも出店しています。

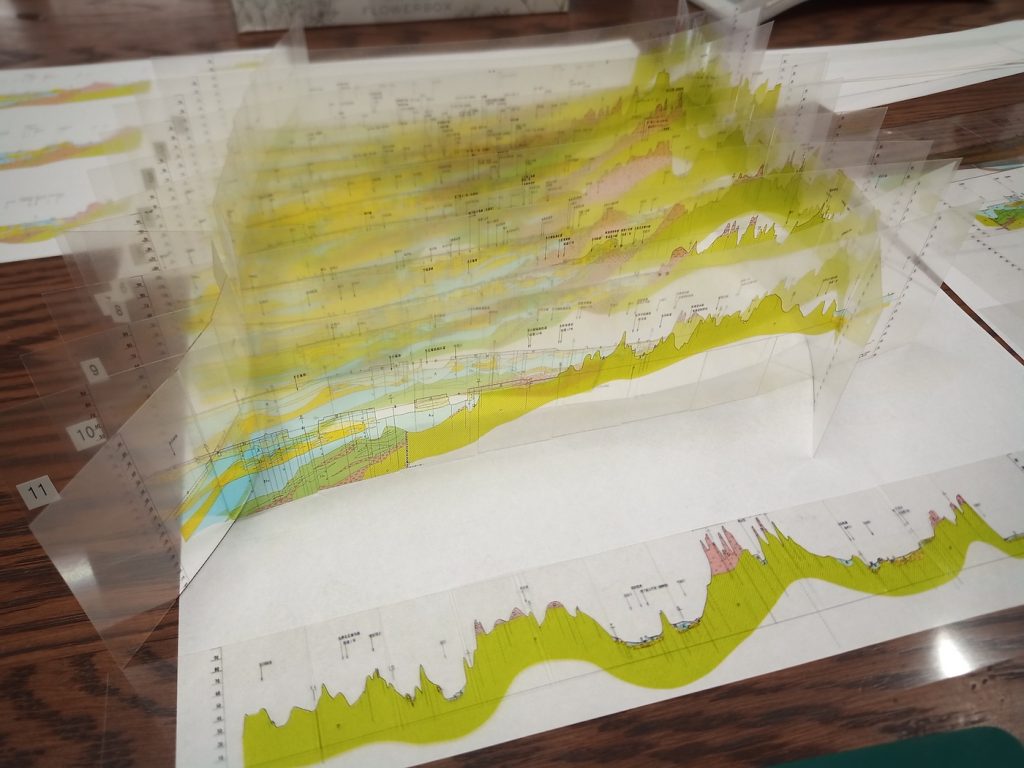

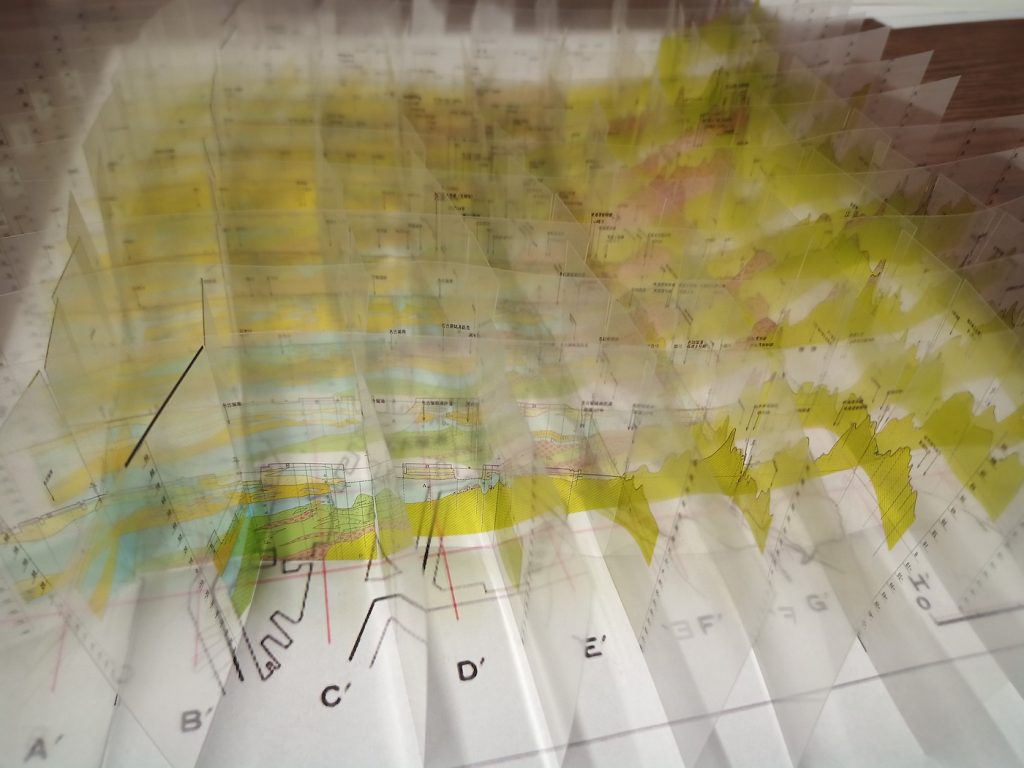

先日、お遊びしていた紙工作をちょっと発展させてみました。

今回はOHP用の透明フィルムに印刷して作成します。

縦横合わせて20断面のフィルムが出来上がりました。

これに切り込みを入れて組み合わせていきます。

が、やはりフィルムの強度と加工精度に問題がありました。

正確にメッシュ状に配置するのは難しそうです。

それでもイメージは掴めると思います。

労力の割には報われない作業になってしまいました。

次に繋げたいと思います。

森林の中で樹幹流(樹木の幹を伝って流れる雨の量)と土壌水分の観測を行なっています。

うっそうとした森の中に降る注ぐ雨が、どんな風に地表面に到達するのかを見ています。

なかなか興味深いデータが得られているの面白いです。

樹幹流の取水口にはお客様が。

ノコギリクワガタさんでした。

今の子供たちは、こういう昆虫みて喜んでくれるのかな?

先日の豪雨で流量観測をしている堰が土砂で埋まってしまいました。

ようやく時間が取れたので、土砂を撤去します。

人力作業で地道に土砂と枝葉を取り除いていきます。

この猛暑の中ではいくら山の中と言えども過酷な作業です。

休憩しながら進めてようやく堰が見え始めました。

上流側の土砂も取り除いて、なんとか復旧完了です。

また雨が降るとどうなるかはわかりませんが、しばらくは大丈夫だと思います。

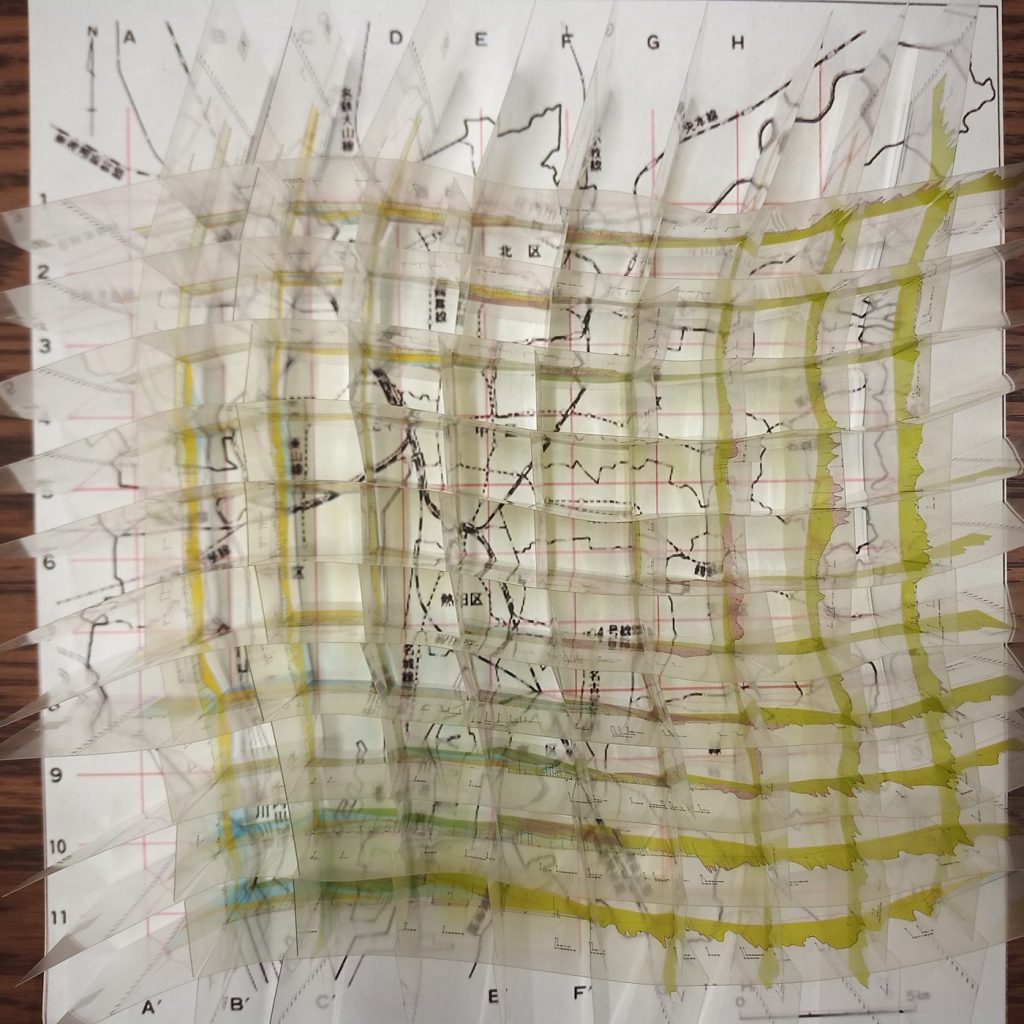

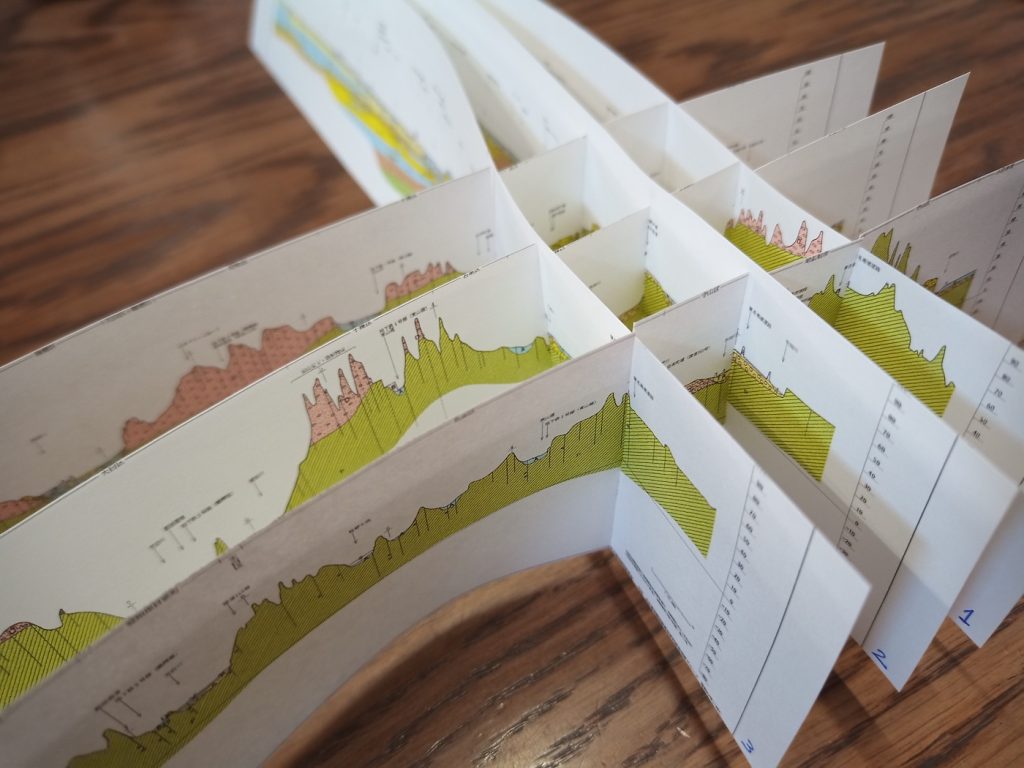

子供たちの理科授業のネタを模索しています。

ちょっと原点に戻って、紙で工作してみます。

見る人が見るとわかると思いますが、メッシュ状に作成された地層断面図です。

これを印刷して、切り込みを入れて組み合わせてみようと思います。

パネルダイヤグラムの実体版ですね。

紙だと強度が足りないので、素材をどうするか思案中です。

夏の夜空に浮かぶ国際宇宙ステーションISSを見つけてみましょう。

https://lookup.kibo.space/forecast/20250729/07291939

今夜は愛知県の上空を通過するようです。

現在は大西宇宙飛行士が船長として乗り込んでいます。

そして間も無く油井宇宙飛行士も地球から飛び立ち合流する予定です。

夜空にゆったりと流れていくISSは条件が良ければ、すぐに見つけることができます。

サッカー場くらいの大きさのものが上空400kmのところに浮かんでいるのを想像すると、ワクワクしますね。

昨夜の我が家から見たISS(写真中央の白い点)。

昨日は理科実験の研究会でした。

今回のテーマは熱の伝わり方。

物質によって熱の伝わり方がどのように異なるのかをいろいろな実験を通して学んでいきます。

熱の伝わり方には、放射、伝導、対流があること。

実験の精度を上げるための工夫など、大変参考になることがあり、とても有意義な研究会でした。

ただ、教室内はまさかのエアコンなし。

30℃を超える室内での講義は少々こたえました。

次からはなんとかして欲しいものです。

朝からちょっと足を伸ばして隣町のお気に入りの喫茶店でコーヒーをいただいてきました。

もちろんモーニングサービス付きです。

ここの喫茶店はミニライブハウスも兼ねていて、とても良い雰囲気のところです。

何より落ち着いていて、ゆったりと過ごせるのが良いです。

週末には色々なイベントやっているようなので、機会があれば参加してみたいと思います。

今年の3月から土砂崩れで通行止めとなっていた国道で、迂回路が完成し通行できるようになりました。

ただの仮設道路と想定していましたが、思った以上に立派な迂回路になっていました。

これまでは、ここを通り抜けることができなかったために、ぐるりと100km以上の回り道をしてきたのですが、ようやくもとに戻りました。

時間的にもかなりのロスだったので、助かります。

これでいつも通りに仕事を進めることができるようになりました。

でも、あらためて崩壊現場を見てみると、本来の国道の復旧には数年はかかりそうな感じです。

巻き込まれなくて良かったと思うことにします。

仕事で山の中を歩き回ります。

最近はクマの痕跡もあって、びくびくしながら山に入ります。

もちろん、クマも怖いのですが、こいつにも注意が必要です。

マダニですね。

まだ小さい方ですが、服の中に入りこまれると厄介です。

常に注意しながら、見つけたら即駆除します。

粘着テープは必須です。

いつも観測をしている沢の状況を確認しに行ったところ、大変なことになっていました。

先日の豪雨が気になっていたのですが、案の定、堰に土砂が堆積していました。

大量の枝葉とともに土砂が堆積し、三角堰が水面より下になっています。

下流側も倒木などでせき止められ水位が上がってしまっています。

これでは観測はできません。

かといって、簡単に処理できるような状態ではありません。

仕方がないので、出直します。

来週時間を見つけて、土砂撤去作業をするつもりです。

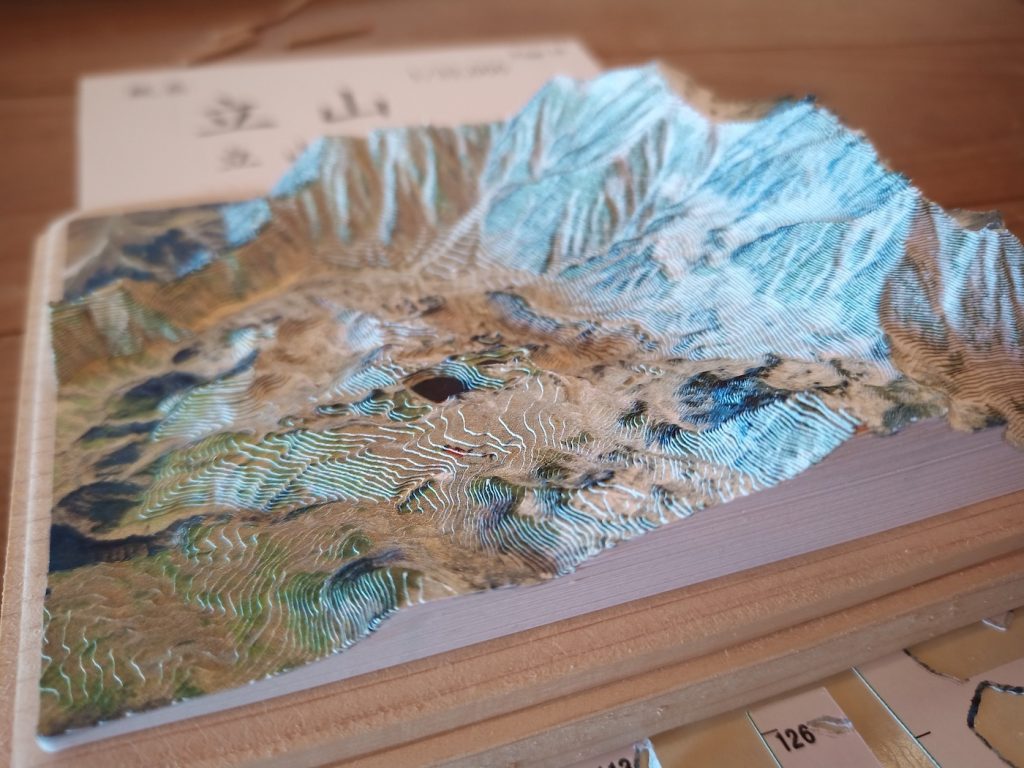

先日、出かけた立山旅行の記念に買ってみました。

紙岳と呼ばれる立体地図のペーパークラフトです。

自分で等高線ごとに描かれているシールを1枚1枚貼り重ねていきます。

ちょっと、気の遠くなるような作業になりますが、諦めずに根気良く進めればできます。

私は嫁さんと二人がかりで半日ほど費やしました。

だんだんと積み重なっていく様は、なかなか面白いです。

ハガキサイズのミニチュアですが、立派な作品となります。

良い旅の思い出になりました。

しばらくは眺めて楽しめそうです。

我が家の玄関先の夏ミカン(八朔)です。

いつの間にか、実がついていました。

しかもしっかりとした大きさになっています。

今はゴルフボールくらいでしょうか。

このまま順調に大きくなることを願います。

我が家の夏対策です。

軒下の先にガーデンミストが取り付けてあります。

午後から西日がキツくなってきたら、ここからミストが出るようになっています。

ホームセンターで購入した安物なので、公園にあるような微細なミストではありませんが、雰囲気は出ていると思います。

ミストの近くにいるとベタ濡れになりますが、この猛暑ではすぐに乾いてしまうので問題なしです。

実際に気温低下に効果があるかどうかはわかりませんが、我が家の夏の風物詩として鑑賞しています。

うちの離れの軒下にスペースができたので、棚を作ることにしました。

アングルの端材を使って組み立てます。

材料を適当な長さにカットしておきます。

あとは組み立てだけです。

棚板を取り付けて完成です。

ジャストサイズの棚が出来上がりました。

強度も申し分のない仕上がりになりました。

うちの敷地境界の間地ブロックの水抜孔の中にアシナガバチが巣を作っていました。

ここ数日アシナガバチがよく徘徊しているなと思っていましたが、こんなところに巣があるとは思いませんでした。

中をそっと覗くとアシナガバチが数匹、それなりの規模のようです。

そんなわけで駆除しました。

アシナガバチの団体が帰ってきた夕方に実施です。

二人がかりで、ひとりがたも網で塞いで、もう一人がハチジェットを吹き付けます。

翌日、確認してみると中から立派なハチの巣が出てきました。

思った以上の大物でした。

卵とさなぎも無数にありました。

このまま放置していたらと思うとゾッとします。

早めに対処できたこと、場所がパイプの中だったので殺虫剤が効果的に効いたことで助かりました。

ただ、アシナガバチは毛虫などを駆除してくれる益虫でもあります。

できれば、もう少し我々の生活に支障にならないところに巣を作ってくれると良いのですが、、、