フェンスが設置できたので、お次はサークルです。

フェンス内を自由に動き回ってくれても問題ないのですが、お客さんが来た時や一人でお留守番の時に何かあってはいけませんので、設置が必要です。

これも先方から要請がありました。

設置の前に下準備としてプラダンを敷いておきます。

あとは届いたサークルを設置して完了です。

気に入ってくれるか心配でしたが、今のところ問題なく収まってくれてます。

あとは一人でお留守番ができれば問題なしです。

フェンスが設置できたので、お次はサークルです。

フェンス内を自由に動き回ってくれても問題ないのですが、お客さんが来た時や一人でお留守番の時に何かあってはいけませんので、設置が必要です。

これも先方から要請がありました。

設置の前に下準備としてプラダンを敷いておきます。

あとは届いたサークルを設置して完了です。

気に入ってくれるか心配でしたが、今のところ問題なく収まってくれてます。

あとは一人でお留守番ができれば問題なしです。

新しくやってきたワンコの受け入れ準備、実は結構大変でした。

保護犬を受け入れるということで、先方からは厳しい条件が提示されました。

その一つがワンコの脱走対策です。

以前のワンコは、厳重なフェンスなどなく、いい加減な感じで土間で飼っていました。

帰ってきて玄関開けたら、ワンコがゴロリと転がり出てきたなんてこともありました。

それでも脱走などはせずに自ら家の中に戻るという、賢いというか、のんびりとした性格のワンコでした。

そんな先入観を持っていたのですが、受け入れに先立つ説明会で、その認識を根底から改めさせられました。

保護犬としてやってくる犬たちは、野良犬や野犬の子たちです。

その性質上、やはり隙あらば即脱走、そしてもう二度と戻ってこない。

これが常識だそうです。

どんなに慣れてきても、これを忘れてはいけないと釘をさされました。

そんなわけで、普通じゃない開放的な我が家の構造では、事前に脱走対策のためのフェンスの設置が条件でした。

ワンコのために、頑張ってフェンスを設置しました。

まずは土間部分です。

ここは玄関出口に直結するので、フェンスの高さも1m以上と指定されました。

柱が少ない我が家では、簡単にはいきません。

簡易の柱を増設してからの設置となります。

とりあえず、フェンスの設置完了。

続いてリビング側です。

ここも柱とキッチンカウンターをうまく使って設置しました。

フェンスの長さが微妙で、足りない部分は端材で増設しておきました。

これで脱走対策はOKなはず。

保護犬を受け入れるということは、なかなか簡単なものではありません。

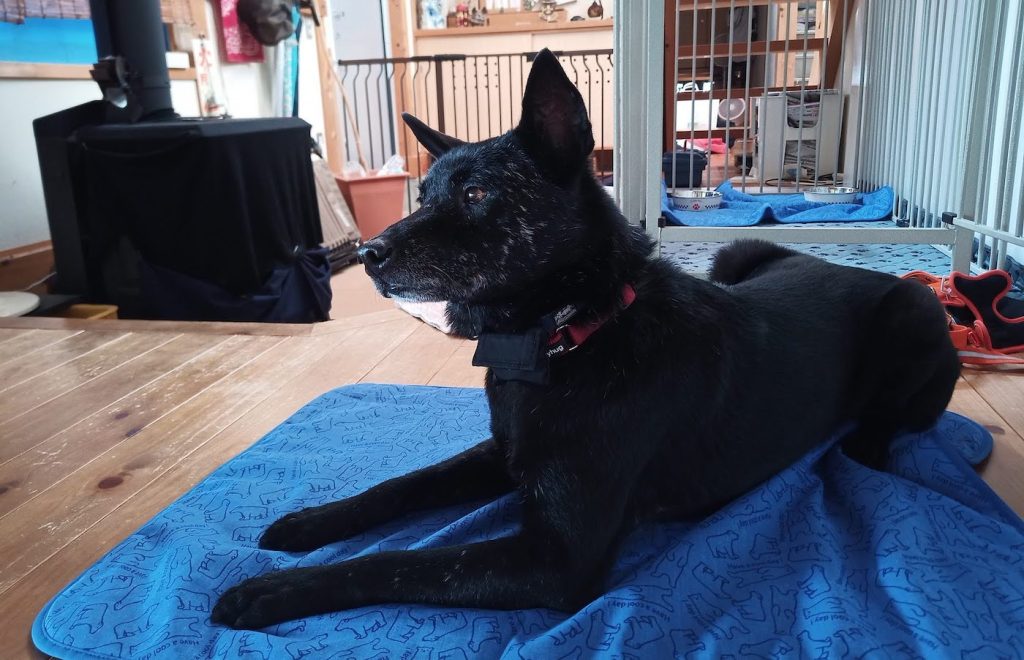

縁あって我が家にワンコがやってきました。

8歳の保護犬です。

以前の愛犬と同じ黒いワンコです。

もともと家庭犬だったらしく、人には慣れているようで愛想の良いおとなしい子です。

どんな理由で保護されたかはわかりませんが、これからは我が家で楽しく過ごしてもらえれば幸いです。

そんなわけで我が家の家族と一員となったワンコ、よろしくお願いします。

仕事車のエブリイです。

先日、走行距離が18万キロを超えました。

2019年に新車で購入しましたので、すべて私が運転してきた距離になります。

荒れた林道から積雪エリアへのアタックなどかなり酷使してきた気がします。

数々の困難を乗り越え、ここまで乗り続けてこれました。

(走行不能となったトラブルは1回のみ)

ここまできたら目指せ20万キロといきたいところです。

まだまだ頑張ります。

毎月通っている現場の田んぼです。

いつの間にか立派な稲穂が実っていました。

まだまだ厳しい残暑は続きそうですが、確実に季節は変わってきています。

収穫の秋に希望を持って夏バテしないように頑張ります。

河川の流量観測です。

今回は、私的には比較的大きめの河川になります。

写真で見ると涼しげでいい感じですが、、、

実際は胴長を着込んでいるので、サウナスーツ状態です。

水深も流れもそこそこあるため、油断すると流されそうになります。

この炎天下、ふらついて転倒などしようものならあっという間に流されてしまいます。

安全のための命綱は必須です。

せっかく川に入るのであれば、短パンで水遊びしながらやりたいところです。

山の中の現場で山椒の実を見つけました。

近づくと山椒の香りが漂ってきます。

この辺りにはたくさん生えているようです。

ちょっと欲しいけど我慢です。

現場の熱中症対策にペルチェ素子を使ったベストを導入してみました。

冷却装置が背中側に取り付けてあります。

USBバッテリーは胸側のポケットに入れるようになっています。

作業着の上からでは効果がないので、インナーの上に装着します。

冷却部分をしっかりと体に密着させておかないといけません。

それなりに効果はある気がしますが、空調ファンベストとの併用が必須ですね。

ただ、そうなるといろいろ着込むことになるので、ちょっと面倒です。

装着したままの車の運転は、前屈みになる必要があります。

無いよりはマシというところでしょうか。

アスファルトの上の街中や閉鎖空間などでは有効かもしれません。

お盆休み返上で作業を進めた工作です。

ようやく形になりました。

残りの部分の横木を取り付けていきます。

ここまできたら、あとは縦格子を取り付けていきます。

高さも低くなってきたので、どんどんと進めていきます。

そして完成です。

まだもう少し手を入れたいところはありますが、とりあえず良しとします。

縦格子は見る角度によって、いろいろ変化するので楽しめます。

ゆくゆくはライトアップを予定。

いつになるかわからんけど。

まだまだ工作は続きます。

ようやく柱と横木が完成したので、縦格子をどんどん貼り付けていきます。

勾配があるので、1本1本仮止めして長さを確認してはカットを繰り返します。

しかも固定は表面に木ネジが見えないように裏側から打つため無理な体制を強いられます。

脚立に登ったり降りたり、面倒くさい作業が猛暑のかなひたすら続きます。

1時間もするとヘロヘロになります。

休憩しながらの作業になるので、効率は非常に悪いです。

ようやく1スパンが完成する頃に、ふと思いました。

このまま縦格子を貼り付けていくと、なにかトラブルがあった際に背面に手が入らないことに気がつきました。

そんなわけで1本だけ取り外し可能にしておきました。

1✖️4材用の適当な金具を見つけて、縦格子にちょうど良いように固定します。

あとは横木にこの金具を引っ掛ければ、固定できて取り外しも可能になります。

裏側から見るとこんな感じになります。

ようやく高いところの面倒なところが完了しました。

まだまだ残っています。

お盆休み中に終わるかな。

猛暑の中、ボチボチと作業を進めています。

今回の工程は柱を建てるところです。

6cm角のヒノキを使っています。

先日取り付けた固定金具に装着するだけです。

お隣さんの擁壁の勾配に合わせて、傾斜をつけてみました。

完全に自立型になるので、ちょっと不安定な気がしますが、様子を見て考えます。

ちなみに柱の一番奥の壁側は、ガッチリと固定してあります。

念の為、ブロック塀にも固定しておきました。

柱が建ったところで、貫板を固定していきます。

これもヒノキの貫板を使います。

これで縦格子の取り付け準備が完了しました。

こんな感じで貼り付けていく予定です。

あとはひたすら縦木を固定する作業になります。

工作のためにまずは材料調達です。

近所のホームセンターに行って、買い占めてきました。

4mものの材を取り回しやすいように2.6m程度にカットしてもらいました。

ホームセンターの店員さんと仲良くなってしまいました。

仕事車エブリイに積み込んで搬入。

ここから手持ちの木工道具を引っ張り出して加工していきます。

加工が終わったら今度は防腐剤をしっかりと塗っていきます。

これだけで1日が終わってしまいました。

真夏の炎天下での作業は効率が悪いですね。

休みながらボチボチとやっていきます。

まとまったお盆休みに、お父さんの工作です。

今回は駐車場と隣地境界にある擁壁の目隠しの塀を作ります。

ここには昔、斜面だったところを擁壁を築いて削り取った場所になります。

擁壁に薄茶色い跡がくっきりと残っていて、これがずっと気になっていました。

背面に控えているせっかくの陶器の絵皿も映えません。

そんなわけで以前から、ここをなんとかしたいと考えていました。

さっそく工作開始です。

まずは基礎部分に手をつけます。

隣地の擁壁に手を加えるわけにはいかないので、自立式にします。

とりあえずアンカーボルトで金具を固定します。

うちの敷地自体が傾斜しているので、水平を出すのに苦労しました。

悪戦苦闘してなんとか金具の固定完了。

こんな感じで柱が立つ予定です。

さっそく流しそうめんを楽しみました。

娘の友達も参戦して賑やかに美味しくいただきました。

竹の長さ4mあるので4人くらいなら余裕です。

流しそうめんの基本は、右利きの人は右側に立つことです。

反対側に立つとうまくすくえません。

もちろん上流側の人が有利なのは明らかですが、最下流でおこぼれをきっちりとキャッチする役目も緊張感があって楽しめます。

そうめんにあわせて、嫁さんが縁側で天ぷらも作ってくれました。

最後にはミニトマトも流されてきて大騒ぎでした。

うっすら曇り空でそれほど暑くなく、みんなでワイワイしながらいただく流しそうめんは夏のイベントとしては最高です。

ご馳走様でした。

どういうわけか嫁さんの職場から流しそうめん台のセットがやってきました。

職場で伐採した立派な竹を使ったものです。

節も綺麗に取り除いてあり、仕上げもばっちり。

もちろん竹を乗せる三叉の台もあります。

お盆休みはこれで楽しみたいと思います。

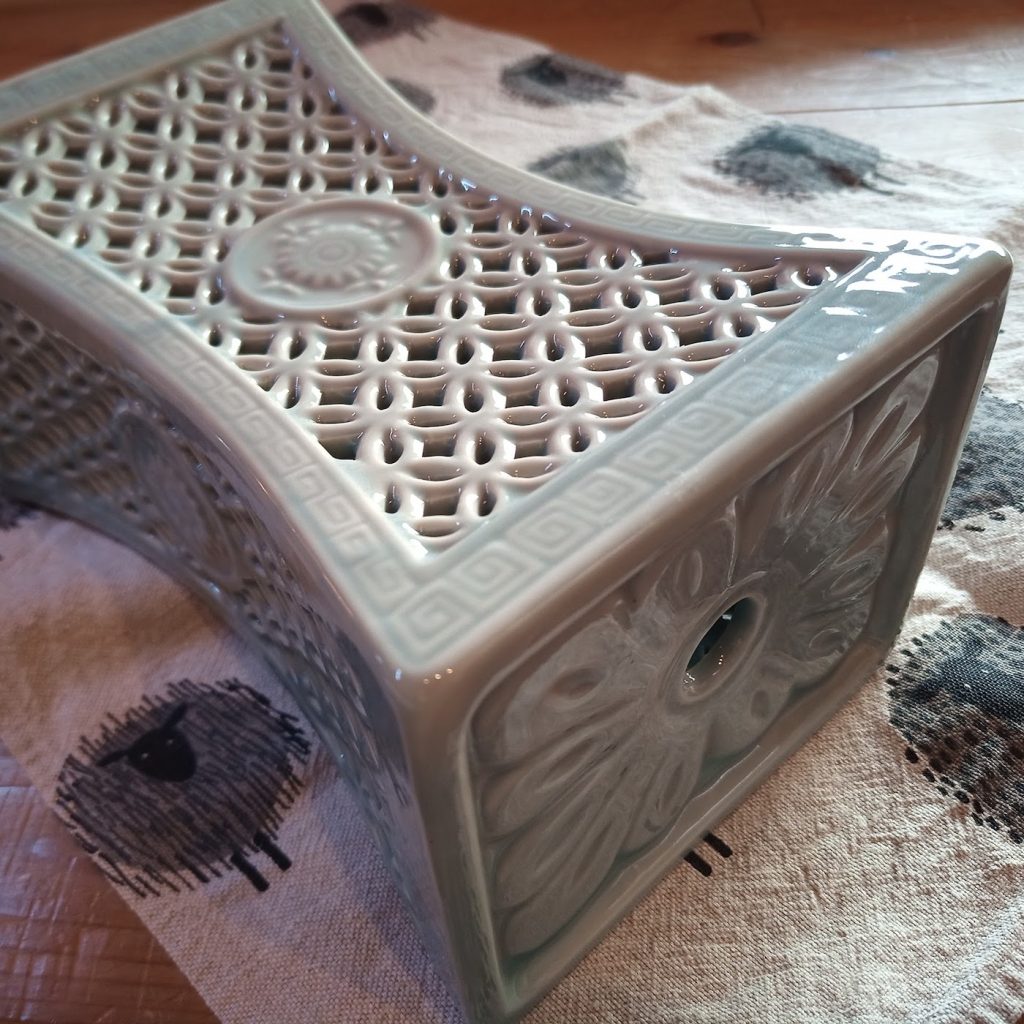

先日紹介した陶器製の青磁の透かし彫りの枕です。

綺麗な透かし彫りを活かせないかと考えて、灯りに使ってみました。

下にLEDのランプを設置して下から照らせば、陶器製のランプシェードの完成です。

透かし彫りから溢れる光が美しいです。

こっちの方がベストな使い道なような気がします。

メルカリでも販売してます(値下げしました)。

https://jp.mercari.com/item/m67508877919

興味のある方はどうぞ。

先日は、自治会のお仕事で夜周りに行ってきました。

ご近所をあちこちぐるぐると徘徊してました。

前から気になっていたポケモンのマンホールの前も通過したので、ついでに見てきました。

瀬戸市にはニャヒートとブーバーがデザインされています。

どちらも私の知っているポケモンではありませんでしたが、焼き物の火の街らしいポケモンですね。

愛知県には9つありますが、自分の街がそのうちの一つに選ばれて光栄です。

静かな夜の街を歩くのも悪くないです。

先日パンクした仕事車のエブリイです。

応急処置で使用したスペアタイヤを元に戻します。

が、取り付けボルトとフック金具が錆び付いて固着しており、うまく取り外すことができません。

悪戦苦闘してなんとか1時間ほどかけてようやく取り外すことができました。

外したボルトとナットは、タップバイスで調整します。

何気にこのタップバイス、地味に活躍しています。

元通りになったところで、スペアタイヤを戻します。

本当は、予備のタイヤをスペアタイヤの代わりに装着したいのですが、スペアタイヤのハンガーフックとサイズが合わないので断念しました。

これが装着できると安心なのですがね。

うまく加工できないか考えてみます。

パンクしたエブリイのタイヤ修理です。

修理と言っても、補修は不可能なので交換になります。

早々に仕事を切り上げて、あちこちに電話をかけてみましたが、どこも在庫はありませんでした。

近くで見つけたタイヤ屋さんを訪ねてみると、メーカーは違うけど明日の朝には届くとのこと。

細いスペアタイヤで高速道路を延々と走るのは、精神衛生状よろしくないので速攻でお願いしました。

予定通り翌日の午後には無事にタイヤ交換完了。

これで安心して高速道路に乗って帰ることができます。

ちなみに今はタイヤサイズの呼び方が変わったようで、145R13という名称はなくなったそうです。

145/80R13 82/80Nとかになるみたいです。

タイヤもDUNLOPからYOKOHAMAになっちゃいました。

しばらくはこれで我慢します。

仕事車のエブリイです。

先日、出張先の現場でいつものように荒れた林道にアタックしていました。

落石が多いなと思いつつ突き進んでいると、運転席側の下からプシューっと嫌な音が。

はい、見事にパンクしてしまいました。

どうやら、脇に隠れていた角張った転石にヒットしたようです。

サイドにぱっくりと切り傷が入っていました。

こうなると、もうどうしようもありません。

あきらめて山奥の林道の坂道で不安定な場所でスペアタイヤに交換します。

輪止めをしっかりとしてなんとか完了。

このタイヤで林道を走るのは、心許ないです。

なんとか無事に山から降りることはできました。

さて、これからどうするか。