先日玉切りして追加した分の薪割りをしました。

この時期、手動の油圧薪割り機が活躍します。

隙間時間を見つけて、さっと出してキコキコ割っていきます。

騒音も発生しないので、ご近所に気兼ねなく作業ができます。

こんな感じで、ひと段落しました。

まだまだこれからどんどん薪が入ってくる予定です。

置き場所が少なくなってきたので、追加します。

先日玉切りして追加した分の薪割りをしました。

この時期、手動の油圧薪割り機が活躍します。

隙間時間を見つけて、さっと出してキコキコ割っていきます。

騒音も発生しないので、ご近所に気兼ねなく作業ができます。

こんな感じで、ひと段落しました。

まだまだこれからどんどん薪が入ってくる予定です。

置き場所が少なくなってきたので、追加します。

森の中で土壌水分を観測しています。

森の中に降る雨が土壌にどのように浸透していくかを調べています。

昨年の10月あたりから、センサーの値がおかしくなっていました。

いつもなら30%前後を示しているはずなのですが、ずっと8%と低い値が続いたまま。

電池切れなのかセンサーの異常なのか、ずっと判断できない状態でした。

諦めかけていたのですが、先日ふとセンサーに埋まっている部分を確認したところ、

センサーケーブルが引き出された跡がありました。

どうやら獣(おそらくイノシシ)にケーブルを引っ張り出されて、センサーが地表付近に露出していたようです。

しっかりと地面の中に埋め込んでいたはずですが、獣たちの力の前には関係のない話でした。

元の通りにセンサーを埋め込んで測定再開。

これでようやく正常な観測ができるようになりました。

自然相手の観測は、何があるかわかりません。

森の中に設置している雨量計です。

ここでは樹冠通過雨量を観測しています。

樹木の葉と葉の間を通過して落ちてくる雨の量を測ることになります。

雨量計の上空はこんな感じです。

ここ数年で常緑樹が優勢になってきており、この時期でも葉に覆われて鬱蒼としています。

これだけ薄暗いと雨も降り注がないのではと思われますが、実際はそうでもなさそうです。

土壌水分の観測を行なっている森の中で沢の流量観測をしています。

1ヶ月ぶりの現地となります。

落ち葉で塞がれることはなかったのですが、下流側に落ち葉が溜まり水位が上昇していました。

こうなると設置している三角堰の切り欠き部分よりも水位が上がってしまい、正確な水位変化を測定することができません。

仕方がないので。下流側に溜まった落ち葉を取り除いておきます。

これでなんとか測定できるようになりました。

本当であれば、下流側の流路を大きく掘り下げたいところですが、生態系への影響も懸念されるのでできません。

難しいところです。

うちの近所のゴミ収集場所でカラスの被害が報告されるようになってきました。

先日、覗いてみると集められたゴミの上にカラスが一羽いました。

もちろんゴミの上にはネットが張られていますが、よくみるとゴミが引き出されています。

案の定、ゴミネットが破られていました。

この僅かな隙間を狙って、くちばしでゴミを引き出しているようです。

これではどんなにゴミネットを綺麗に覆いかぶせてあっても関係ありません。

まずはゴミネットの補修が最優先のようです。

こいつらの頭の良さと力をなめてはいけません。

ナイロン製のネットでも食いちぎるほどの力を持っています。

先日もこちらでは雪が舞っていました。

いつものお散歩コースにもしっかりと積もっていました。

うちのワンコも楽しそうに走り回っていました。

やっぱり犬は雪の中でも喜びまわらなきゃですよね。

gooleが提供しているwebベースのAIツールです。

誰でも簡単にAI技術を体験することができます。

https://teachablemachine.withgoogle.com

こちらにアクセスして、画像を登録すれば出来上がりです。

人の顔などもちゃんと認識してくれます。

コツは背景だけのものを登録しておくこと、カメラは固定しておくことくらいです。

これで、画像認識を理解することができます。

画像だけでなく、音声やモーションも認識できます。

Arduinoやmicro:bitとも連携できるので、電子工作の幅も一気に広がります。

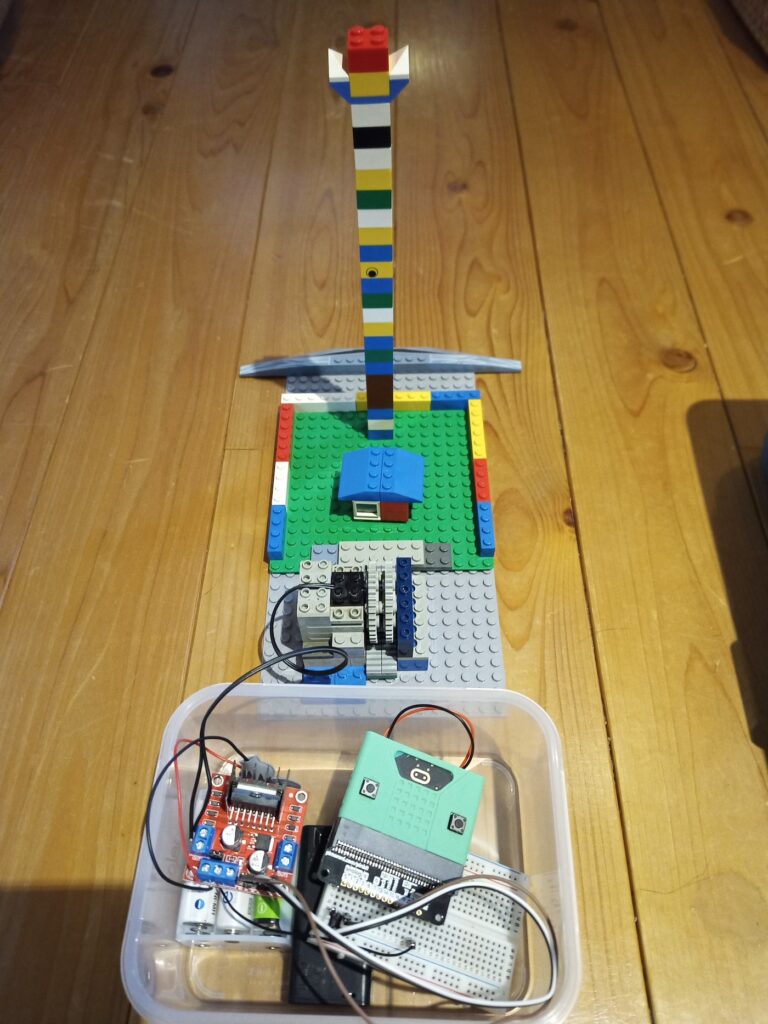

子供たちの出前授業で液状化の実験の装置を試行錯誤していた段階でできた試作品です。

振動装置はLEGO、モーターの制御をmicro:bitにより行なっています。

micro:bitだけでは電源の確保ができないので、L298Nという電源制御装置を併用してみました。

プログラムを適当に作って、地震時のいろいろな振動をできないか試してみたいと思います。

震度の大きさだけでなく、長周期とか短周期で構造物にどのような影響が出るのかの実験もできるかもです。

いろいろやりたいことが広がります。

昨年の暮れに隣の廃屋で見つけたスズメバチの巣です。

巣の中が空っぽになっていることが確認できたので、ちょっと興味本位で取り外してみました。

さすがに、天井にしっかりと張り付いていて、しかも外側は意外と脆く、あっという間に壊れてしまいました。

とりあえず回収できた巣がこちら。

綺麗な縞模様です。

外壁の中に、蜂の巣が隠れていました。

二重構造になっているのは知りませんでした。

こいつを蜂の巣の出来そうなところに置いておけば、蜂避けにならないかなと考えています。

水文調査でため池の水位の観測をしています。

基準点からの水位を定期的に測定します。

基準点の設定する場所によっては、水位が変動すると基準点から離れてしまい、測定が難しくなる場合があります。

こんな時にはレザーレベルが役立ちます。

基準点におけば、水平方向に光を投射しますので、そこをコンベックスなどで測定するだけです。

安物ですが、2m位離れてもなんとかなります。

弊社の事務所は土壁で出来ております。

見た目は和風で良い雰囲気なのですが、いかんせん昔ながらの作りですので寒いです。

今朝も冷え込んで、事務所内の室温は3.2℃。

実は土壁の中にも温度センサーを埋め込んでいて、その気温は0.0℃。

おそらく外気温はマイナスだと思います。

気持ち程度の断熱効果はあるようですが、ただ寒いです。

その分、夏は比較的快適に過ごせますので、ありがたいです。

先日、玉切りしていただいてきた薪を割ります。

結構な量があるので、一度にやらずに隙間時間を見つけてぼちぼちとすることにします。

いつものように手動の油圧式薪割り機の出番です。

さっと準備して、薪割りできるのが利点ですね。

音も静かで、振動もほとんどありません。

隣近所に気を使うことなく、いつでもできるのは良いです。

斧を振り回すような体に無理な負荷をかけることは少ないのもありがたいです。

(ややこしい薪はそれなりに力は使いますが)

とりあえず、3分の1ほどやっつけて終了とします。

またまた原木が集まってきたという情報も入ってきたので、早めに片付けたいところです。

犬の散歩をしながら、ちょっと足を伸ばしてとなりの校区の公園まで行ってきました。

開放的な芝生広場もある良いところなのですが、芝生は見事にイノシシにより荒らされていました。

比較的新しい街がすぐ近くになるところなのですが、こんなところまでイノシシが来ているとは驚きです。

夕方遅くには近づかない方が無難ですね。

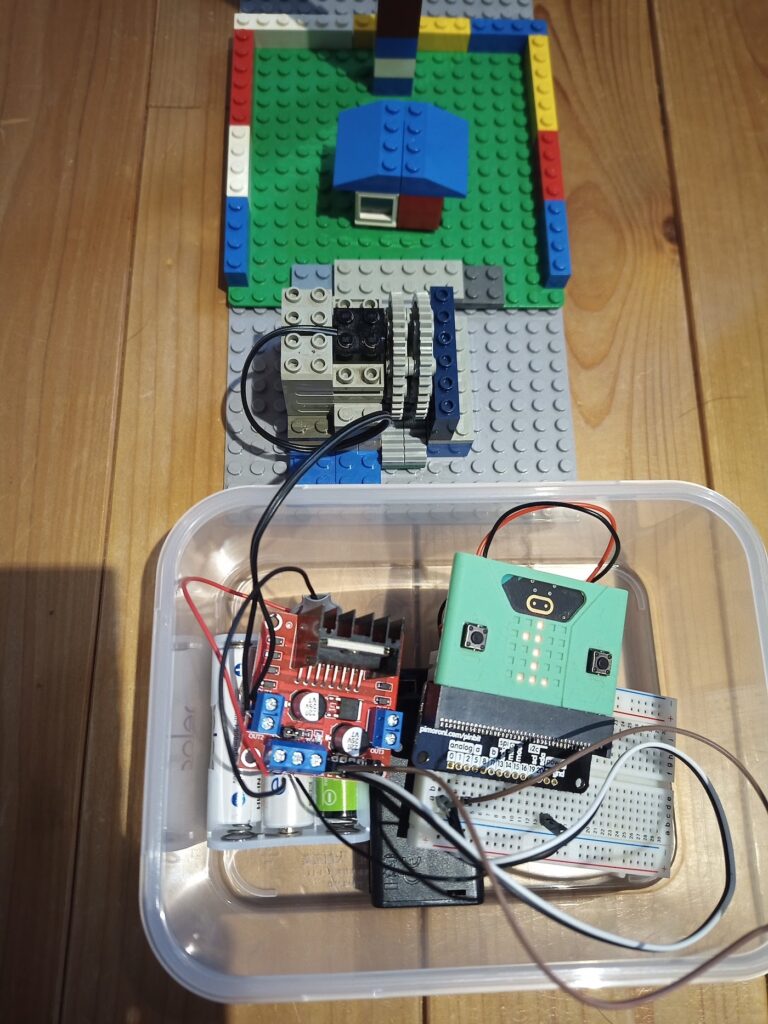

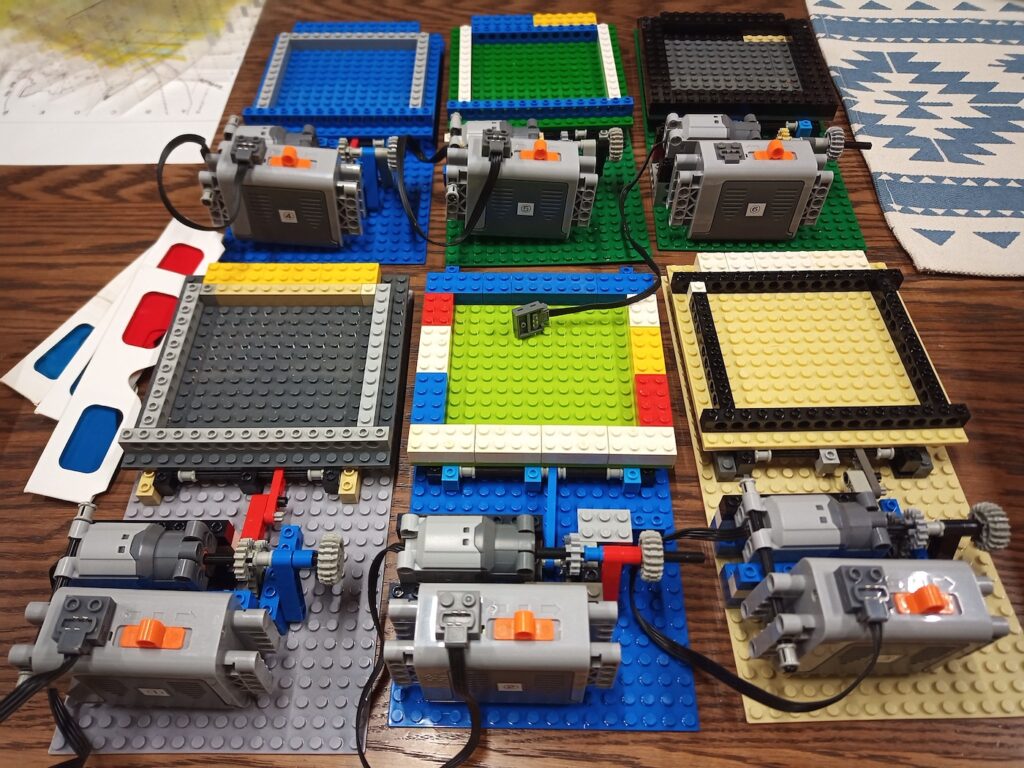

子供たちの出前授業で使えるか試行錯誤していたレゴによる液状化実験です。

先日、実際に出前授業で試してきました。

結果、無事に実験をすることができました。

やはりレゴの人気は不滅ですね(一部互換品でゴメンなさい)。

振動装置の耐久性も問題なさそうです。

懸念事項は乾電池の電圧の調整ですね。

電池の残量で振動の大きさが左右されるので、ちょっと心配です。

それでもこの実験で、液状化現象の仕組みだけでなく、その対策までを学ぶことができると思います。

こんな感じでやってます。

これからの定番の実験にしたいと思います。

現場で毎月出向いている湧水の場所です。

噴水のように水が噴き上がっているのですが、この水が周囲の枝についてそのまま凍りついて氷柱ができていました。

よく見るとキウイの枝のようです。

凍えるような寒い現場ですが、面白い形で和みます。

仕事車のエブリイです。

いまやこの車がないと仕事ができないと言って良いほど活躍しています。

先日ふと見ると19万キロを超えていました。

2019年の8月にやってきてから6年とちょっと経ちました。

年間3万キロのペースになります。

高速道路のような長距離だけでなく、荒れた林道や雪道アタックなど酷使されてきました。

それにもめげずに頑張り続けてくれています。

頼もしい相棒です。

この調子で20万キロオーバーを目指したいと思います。

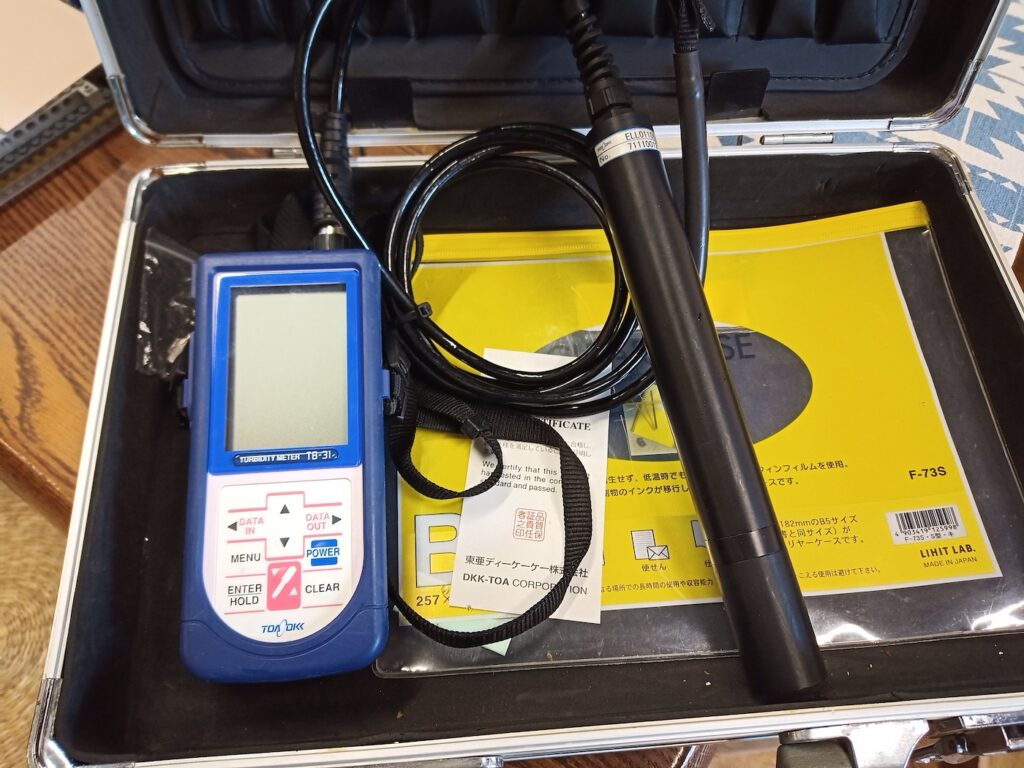

水文調査でよく使われるポータブル濁度計です。

縁があって弊社にやってきました。

とりあえず動作チェックをしてみました。

他の機器との整合もとれているようで、問題なさそうです。

工事の影響などの濁水のチェックであれば目視で十分確認できますので、わざわざ濁度計で測定する意味はないと個人的には思っています。

先日の薪集めで使ったチェーンソーのメンテナンスをしておきます。

これはほぼ毎回やってます。

これをしておかないと、薪集めの際に時間ばかりかかって効率が悪いです。

ガソリンも無駄に使いますしね。

そんなわけで疲れた体を奮い立たせて、刃を研ぎます。

玉切り後のチェーンソーの刃は、こんな感じで汚れています。

触った感じも鋭さがなくなっているのもわかります。

素人なりに見よう見まねで頑張って研ぎます。

見た目は綺麗になりました。

この程度になれば、とりあえずは切れるようになると思います。

新品のようにはいきませんが、素人仕事には十分でしょう。

またまた薪集めに奔走してきました。

現地で玉切りして車に積み込んで運びます。

こういう時は薪ストーブ仲間がいると安心です。

やはり危険を伴う作業になりますので、単独作業は控えたいですね。

とりあえず無事に家まで運んで完了です。

これから薪割りをしていきます。

今回の薪は、なかなかの強者が混じっていそうなので大変かもです。

再来年に向けてぼちぼちと進めていきます。

我が家のワンコは月に1回シャンプーをします。

最初は嫌がっていたシャンプーもずいぶんと慣れてきました。

多少の嫌がる気配はありますが、文句も言わずに洗われるのを耐えています。

シャンプーの終わった後は、薪ストーブの前でのんびりと乾かします。

最後にブラッシングすれば、ツルツルのふわふわの毛並みに。

手触り感最高のワンコです。

が、一旦散歩に出掛けてしまえば、その効果は半減してしまいます。

この状態で家の中で大人しくして欲しいですが、そういうわけにもいかないので諦めます。

一瞬の毛並みの良さをしっかりと味わっておきます。

写真だと真っ黒にしか写らない、、、、