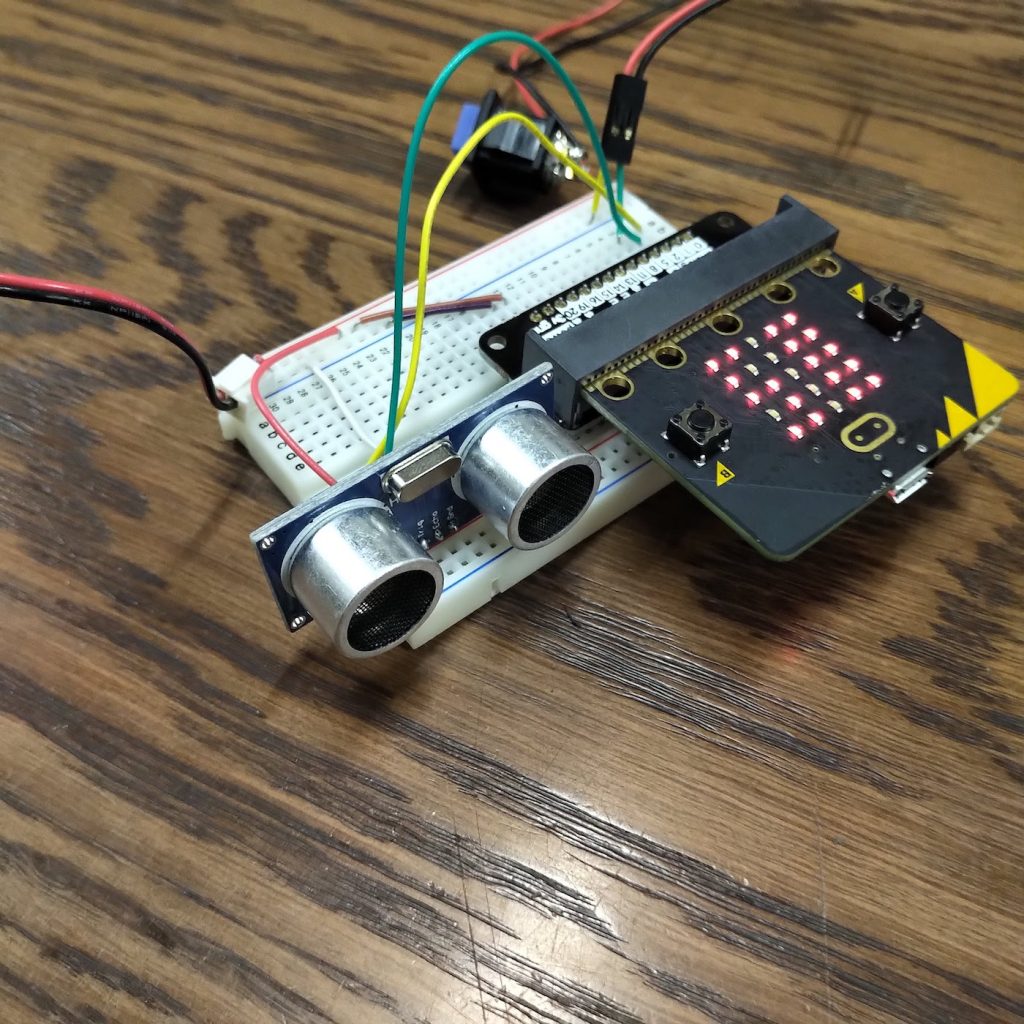

久しぶりにmicro:bitを引っ張り出してみました。

こいつでいろいろ試してみたいことが出てきたので実験です。

小さな基盤に、複数のセンサーやボタンなどもきちんと装備されているので、いろいろできそうです。

2台使って通信させることもできるので、一方にセンサーを繋げて、もう一方で受信することも可能です。

とりあえず、超音波距離計を繋いで実験してみます。

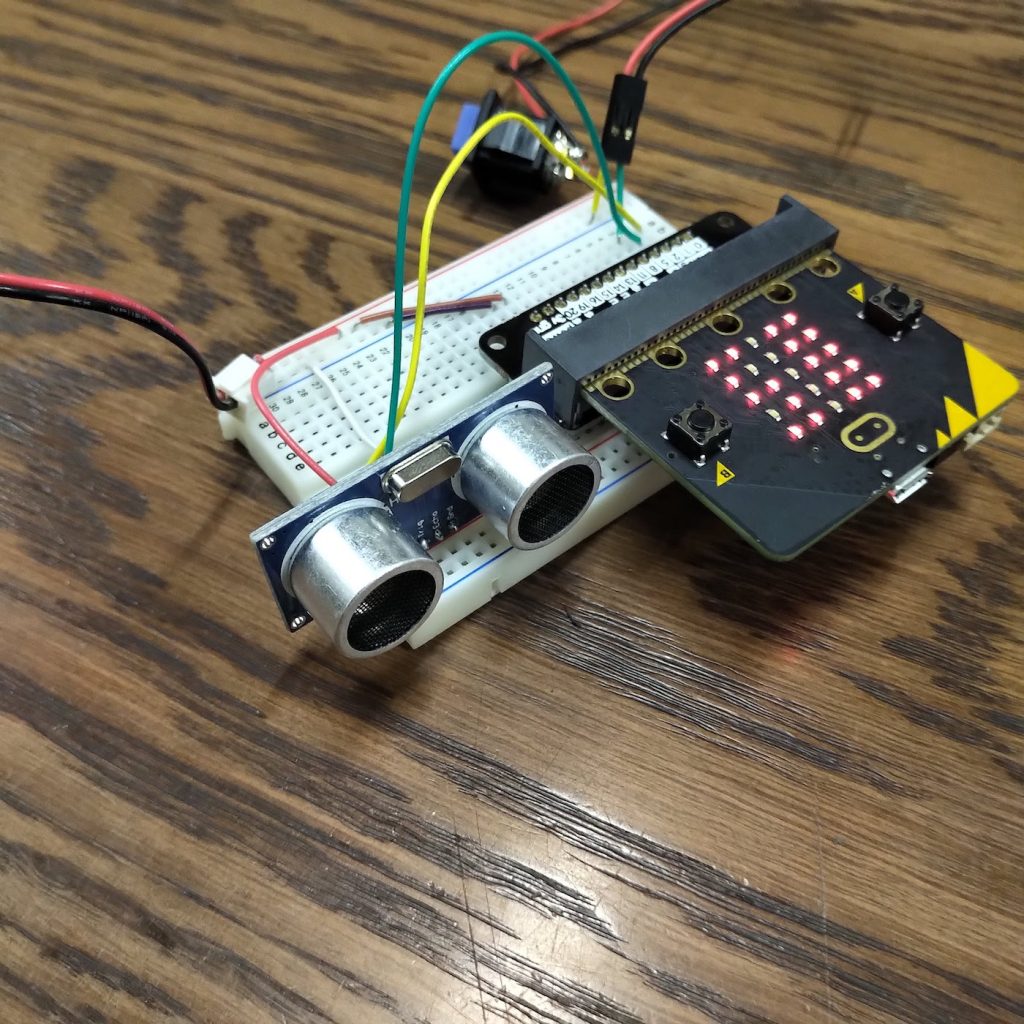

久しぶりにmicro:bitを引っ張り出してみました。

こいつでいろいろ試してみたいことが出てきたので実験です。

小さな基盤に、複数のセンサーやボタンなどもきちんと装備されているので、いろいろできそうです。

2台使って通信させることもできるので、一方にセンサーを繋げて、もう一方で受信することも可能です。

とりあえず、超音波距離計を繋いで実験してみます。

土層強度検査棒は先端のコーンを取り替えることによって、現地でせん断試験を行うことができます。

この試験により地盤の粘着力cと内部摩擦角φを現地で把握することが可能となります。

試験方法は単純です。

上から一定の荷重をかけながら、トルクレンチを使ってロッドを回転させて、その時のトルクを計測するだけです。

これを何段階か行うことで、せん断試験強度を測定することができます。

シンプルな構造なので、山の中の斜面上でも測定ができます。

今にも崩れそうな斜面でも現状の強度を測定すると、わずかな粘着力でぎりぎり斜面を維持していることがわかります。

通常のボーリング調査だけでは、ここまでの情報を得ることはできません。

こういう簡易的な調査と組み合わせることで、より詳細な地盤情報を得ることができるようになります。

山の中のボーリング調査の合間に土層強度検査棒を使ってみました。

ボーリングとボーリングの間の斜面で、どれくらいの崩積土が溜まっているかを確認します。

細い鉄の棒を人力で押し込んでいきます。

斜面をよじ登ったりもします。

今まで、地形の形を見ながらこんな感じかなと描いていた崩積土のラインも具体的な数値が得られるので、きっちりとしたラインを描けるようになりました。

もちろん、バラツキもありますので何箇所か差し込んでみる必要があります。

何回もやっているとなんとなく傾向がつかめてきます。

何事もやってみるのが一番ですね。

知り合いから乱形石のタイルをいただくことになりました。

うちの庭の雑草対策に使おうと思います。

ただ、このタイプのタイルは並べ方にセンスが出てしまうので、私にはちょっと辛いかもです。

気が向いたら手をつけます。

先日、手押しレバーのリンク部分が壊れてしまった手動の油圧式薪割り機です。

メーカーに問い合わせたところ、あっさりと交換部品が手に入りました。

メーカー品なのでこういうところは安心できます。

1つ660円でした。

送料の方が高かったので、ついでに予備として2つ購入しておきました。

この部分が壊れる程度の力加減で収めておくのが良さそうですね。

消耗品と割り切っておきます。

次の薪割りの機会に向けて交換しておきます。

一般の公共交通機関のモノレールではありません。

運搬業務用のモノレールになります。

ミカン畑などで見かけるものですね。

山の中のボーリング調査でも資材運搬によく用いられます。

運搬用モノレールは、その構造上、斜面に対して常に牽引車が上側になるようにしなければいけません。

牽引車が斜面の下側になってしまっては荷物を押し上げることはできませんからね。

行きはなんとかなっても、帰りはどうしようもありません。

そして山の中の現場では、斜面を登ったり降ったりと一筋縄ではいきません。

ルートの選定でやむを得ず登り下りが連続してしまう場合がでてきます。

こんな時は、スイッチバックを使います。

ポイントで、レールを切り替えて降っていき、また登りに入る前にもう一度ポイントでレールを切り替えて登っていきます。

通行するたびにいちいち切り替えなくちゃいけなので面倒です。

これからの時期、現場付近の農村地域では、サル対策が必須となってきます。

そんな中で目新しいサルの捕獲器を見つけました。

大型のフェンスで4方を囲まれていますが、天井部分は筒抜けになっていて鉄板が設置されています。

どうやらサルは天井部分から入ってきても鉄板に囲まれた仕切りによって取り付くところがなくて脱出不能になるみたいです。

調子に乗ってやってくるサルたちが慌てふためく姿を見ることができるでしょうか。

次の現場までの密かな楽しみとなっています。

我が家で活躍している手動の油圧薪割り機ですが、先日の追い込みの薪割りの際に破損してしまいました。

今までの大物処理の負荷が蓄積されていたようです。

一番力のかかる手押しレバーのリンク部分のピンが折れてしまっていました。

よく見るとピンが折れただけでなく、リンク部分の穴も変形していますね。

まだ割らなくちゃいけない薪がほんの少し残っていたので、ピンをボルトで代用しておきました。

これも応急措置なので、 すぐに壊れる可能性大ですね。

交換部品が入手できるか確認してみます。

入手できなければ自作かな。

時間を見つけて薪割りをしています。

裏の薪置き場に溜まっていた玉切りをひたすら割っていきます。

手動の薪割り機が大活躍です。

この蒸し暑い中、斧を振り回さずに済むのはありがたいです。

楢の木は玉切りのまま乾燥させると繊維質が絡まってしまい、パカッと割れなくなるので、さっさと割っておかないと大変なことになります。

休み休みに作業をしながら、なんとか無事に終了しました。

これにて今シーズンの薪割りは完了です。

雨の降る前に完了できて良かったです。

ちなみに今回割った薪は、来シーズン用になります。

常に先を見越した準備が必要です。

薪ストーブの今シーズン用の薪は集まっているのですが、いかんせん薪割りがまだ完全ではありません。

暑くなる前に全部終わらせてスッキリしたいところですが、なかなか思うように時間がとれません。

昨日も隙間時間を見つけては、コツコツと根気良く玉切りした薪を割っておきました。

もうこれ以上は、屋外での薪割り作業は無理ですかね。

まだまだ割らなくちゃいけない薪が転がっています。

昨日は我が家周辺の草刈りでした。

本格的な暑さがやってくる前に片付けます。

うちの周りは斜面や狭いところが多いので、刈り払い機よりもトリマーの方が使い勝手が良さそうです。

こいつでモリモリ刈り取っていきます。

1時間ほど集中してやって、とりあえずこんな状態。

なんとか歩けるような場所は確保できました。

これでしばらくは大丈夫でしょう。

毎年伺っているお寺にヤギがいました。

どうやら雑草対策も兼ねているようです。

あちこちに数頭いました。

みんなモリモリと雑草を食べていました。

うちにも来て欲しいですね。

山の中の林道を歩いているときに見つけた不思議な実です。

なにやら葉っぱのような物がミノムシのように筒状に垂れ下がっています。

しかも大量にあります。

結構な大きさもあります。

帰って調べてみたらクマシデの実でした。

不思議な実でした。

先日出かけた現場です。

久しぶりの日本海でした。

天気はいまいちでしたが、やはり海はいいものですね。

十数年前にバイク旅でお世話になった旅館も健在でした。

またここに来ることになるとは思ってもみませんでした。

今度は仕事じゃなくてゆっくり来たいところです。

現地でせん断強度を直接計測する機器です。

「土壌強度検査棒」になります。

先端に羽がついたコーンがついています。

これを地中に押し込んで上から荷重をかけながら回転させていき、その時のトルクを計測します。

こんな感じになります。

上載荷重(上から押さえつける力)を段階的に上げながら、各段階でトルクを計測します。

慣れないうちは、上から押さえつける人と回転させる人で二人がかりで行うのが良いです。

これで現地のせん断強度を直接知ることが可能となります。

今まで経験則の換算でしか把握していなかったせん断強度が明確になって、大変興味深いものがあります。

なかなか活用される機会に恵まれませんので、無理矢理にでも使っていこうと思います。

と、いうわけで弊社で所有する小型動的コーン貫入試験機PENNYの出動です。

今回はちょっと遠方まで来ています。

PENNY的にはちょうど打ちごろな地盤だったのでささっと完了。

足場の悪いところでもPENNYであれば問題なしです。

条件が良ければ1日に4箇所くらいは試験可能です。

ボーリング調査などの補完にも有効に使うことができると思います。

弊社で所有している小型動的コーン貫入試験機PENNYのメンテナンスです。

今週から久しぶりの出動に向けて、油圧ポンプのエンジンオイルの交換しました。

たぶん4年前に交換したきりだったはず。

さすがに出てくる廃油は真っ黒でした。

新品に交換してスッキリ。

これで安心して現場に臨めます。

縁側のひさしに日除けタープを貼りました。

この時期、定番の暑さ対策です。

我が家の縁側のひさしは横格子状になっていて、いい感じに光が入るようになっているのですが、夏場は遮りたいので上から日除けタープで覆います。

タープを貼るとこんな感じなります。

日陰部分が増えて、ちょっとでも暑さを凌げるようになります。

だんだんと夏仕様になってきました。

6月だというのに一気に真夏モードになってきました。

現場作業も早めに暑さ対策をします。

まずは定番の空調服ですね。

上半身がバルーンのごとくまん丸になります。

お次はヘルメット用の麦わらのひさし。

これもあるとないのでは全然違います。

あとは水分をしっかりと取って熱中症対策を万全にしておきます。

体が暑さに慣れていない早めの時期にしっかりと対策をとりつつ、体を慣らしていくのが良いです。