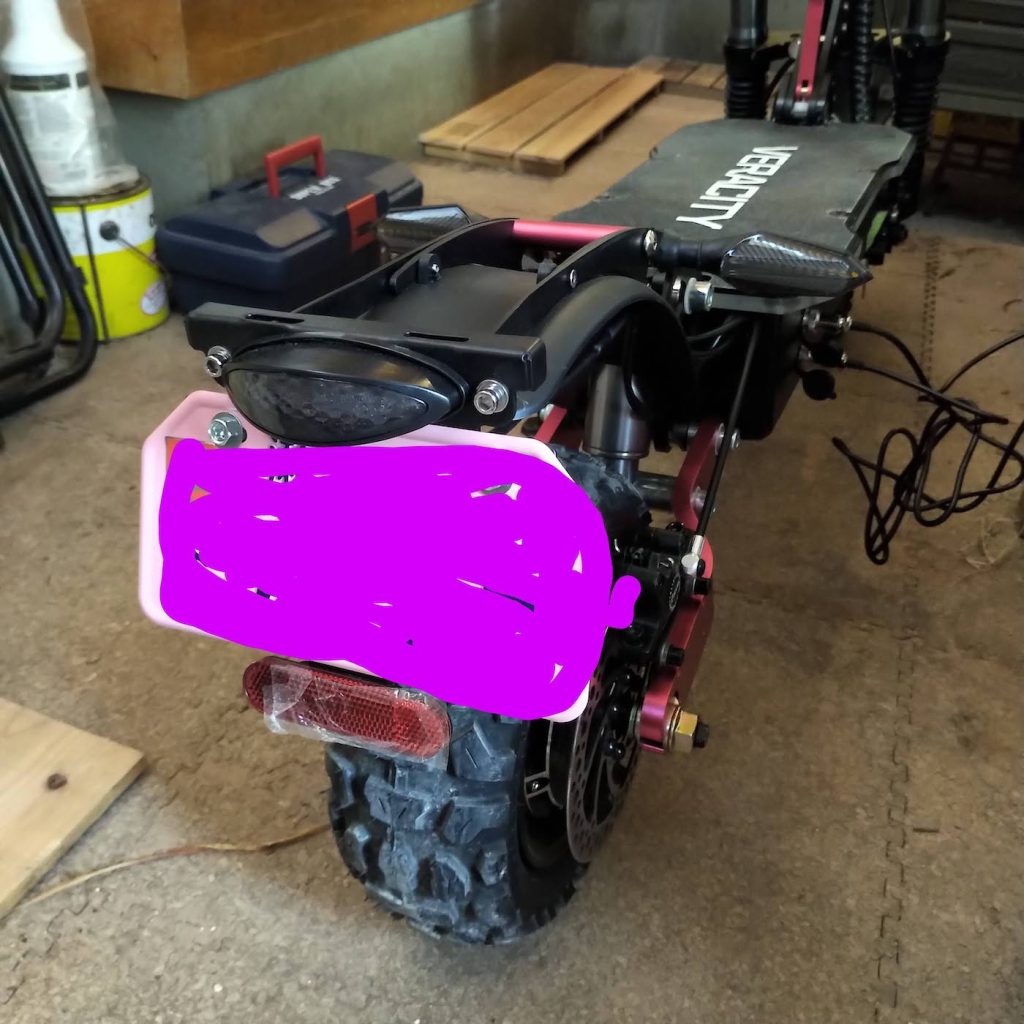

電動キックボードVERACITY VX125にキャリアが設置できましたので、ここにリアボックスを載せてみます。

カブについていたリアボックスを移植します。

荷台があるので簡単に設置できます。

後ろから見るとこんな感じです。

前から見るとこうなります。

あとは自作のステーの耐久性が問題ですが、まあ様子を見ながら使ってみます。

しかし、こうなるともう電動キックボードではなくて、電動ミニバイクですね。

電動キックボードVERACITY VX125にキャリアが設置できましたので、ここにリアボックスを載せてみます。

カブについていたリアボックスを移植します。

荷台があるので簡単に設置できます。

後ろから見るとこんな感じです。

前から見るとこうなります。

あとは自作のステーの耐久性が問題ですが、まあ様子を見ながら使ってみます。

しかし、こうなるともう電動キックボードではなくて、電動ミニバイクですね。

先日、アルミのロウ付をしたステーですが、このまま使用するのはちょっと心もとないので補強しておきます。

困った時のFibarFixです。

布状のテープを水に濡らして巻き付ければ、ガッチリと固まる代物です。

補強後はこんな感じ。

グラスファイバーが入っているので、いきなり破断することはないと思います。

これで良しということで、電動キックボードに取り付けてみます。

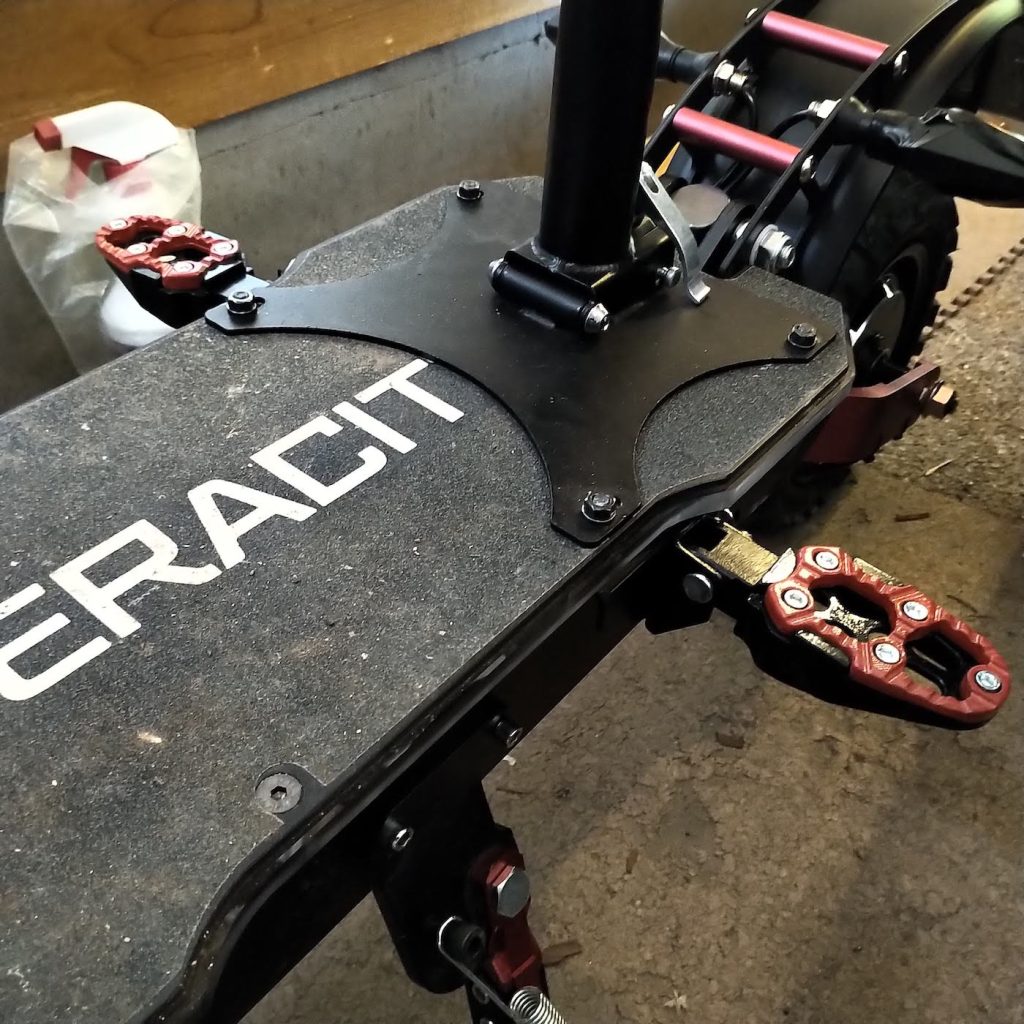

こんな感じで、ステーを取り付けます。

3か所で固定することになりますので、それなりに耐荷重はありそうです。

FibarFixの補強箇所も日々確認できるようにしておきます。

これでしばらく様子を見たいと思います。

電動キックボードに荷台を取り付けたいと考えています。

自転車用のキャリアが使えそうなので、調達してみました。

実際に取り付けみたところ、電動キックボードのシートパイプが直角なため自転車用のキャリアでは角度が合いませんでした。

角度がついていても使えないことはないのですが、せっかくなので加工してみようと思います。

これが調達した自転車用のキャリア。

サドルのパイプに取り付けるタイプのものですね。

サドルの角度に合わせて作ってあります。

コイツを刻んで水平に取り付けるように加工します。

素材はアルミです。

アルミの溶接はできませんので、今回はロウ付けに挑戦です。

ロウ付けにはHTS-2000というものを使ってみました。

フラックス不要で割と簡単にできそうな感じです。

とりあえず、それぞれの部材にロウ付けしてみます。

それから、二つを突き合わせて接続してみます。

バーナーで炙ってロウを溶かしていくのですが、温度管理が難しいです。

温めすぎると、母材まで溶けてしまいます。

それでも、なんとか見た目は素人丸出しですが、とりあえずくっついたようです。

結局、溶けた母材部分を内側に押し曲げて、もう一方に差し込むようにしています。

強度や耐久性に不安ありありですが、とりあえずなんとか形にはなりました。

もうちょっと補強してから取り付けてみたいと思います。

先々週に流量観測をするために設置した自記水位計の観測孔です。

短期間のみの測定なので、かなりいい加減に設置しておいたのですが、先日確認しに行ったところ、倒れていました。

それほど、大雨が降ったわけではないはずなので、大丈夫なはずと思っていたのですが、ダメでした。

よく見ると、塩ビパイプが見事に折れ曲がっていました。

これは、出水による倒壊ではなく、おそらく獣の仕業だと思います。

流出防止のためにワイヤーを張っておいたのですが、どうやらこのワイヤーに獣が引っかかったようで、もがいているうちに塩ビパイプをへし曲げてしまったようです。

この破損状況から見て、イノシシもしくはクマでしょうかね。

恐るべき破壊力です。

とりあえず、センサーは無事でしたので、なんとかデータ回収はできました。

データを見ると2日前の夕方に発生したようです。

まあ、遭遇しなくて良かったということにしましょう。

あらためてパイプを設置しておきました。

次は大丈夫かな。

電動キックボードVERACITY VX125をお山に持ち込んで遊んでみました。

フラットなダートや緩やかな斜面であれば問題なく遊べます。

絶妙なバランスを取るのが難しくて、でもちょっと楽しいです。

こぶし程度の石ころがゴロゴロしているガレ場では、全く歯が立ちません。

タイヤの径が小さいのでこれは仕方がないですね。

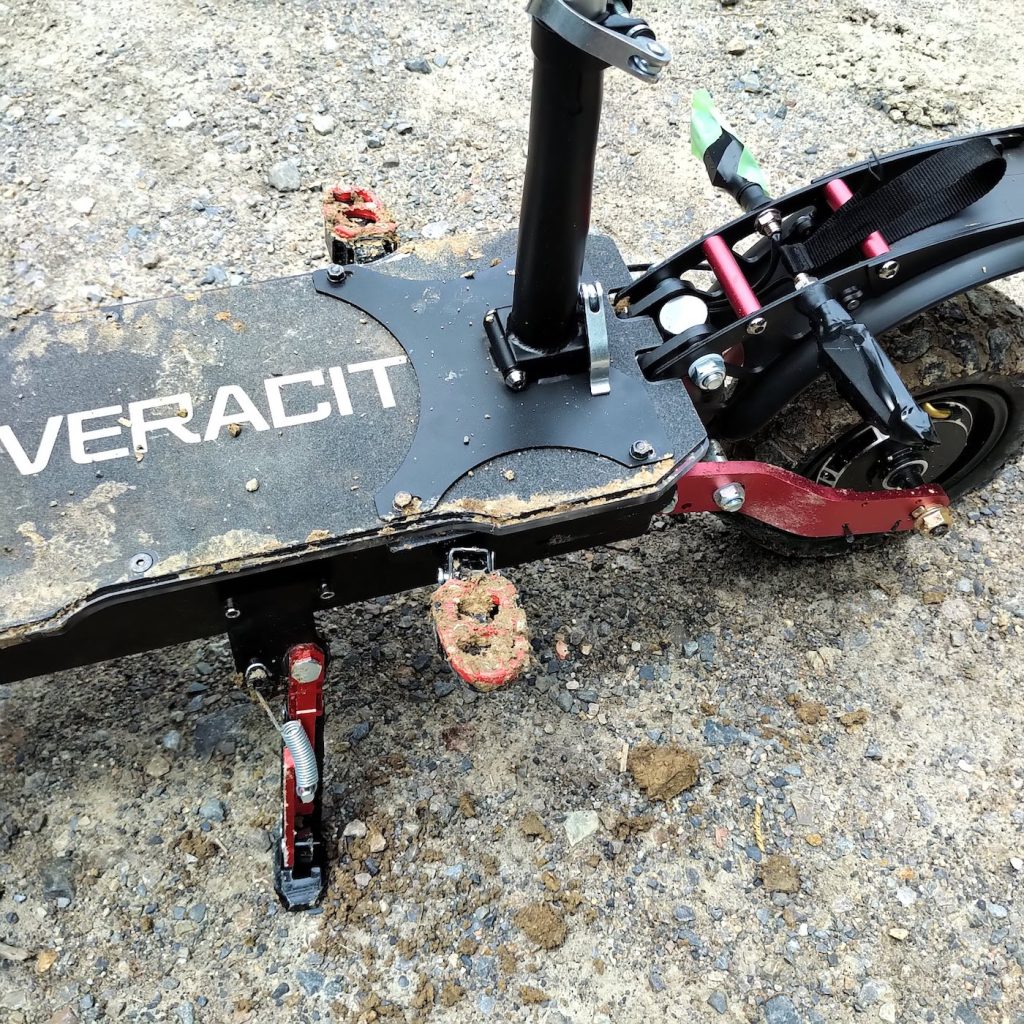

で、調子に乗りすぎて転げ回って泥だらけです。

しかも自作のステップは、曲がってしまいました。

明らかに強度不足でした。

改良します。

道なき道を登っていくような用途には使えませんが、ちょっと整備された林道であれば問題はなさそうです。

前輪後輪駆動と小径タイヤに慣れるまで、もう少しかかりそうです。

しばらく修行します。

さて電動キックボードVERACITY VX125のナンバー取得も無事終わりましたので、いよいよ公道デビューです。

試しにご近所を一回りしてみました。

まずはシングルモーター仕様を試してみます。

十分走りますが、坂道ではやはりパワー不足となります。

平坦地メインならコレでいいかなという感じですね。

お次はデュエルモーター仕様です。

こちらに切り替えると、ガラリと印象が変わります。

と、いうか豹変します。

前輪からグイグイと引っ張られるような勢いで進んでいきます。

坂道も加速しながら登っていくほどパワフルです。

結局、公道ではフルパワーモード(デュエル+高速モード+ターボ)は怖すぎて試すことができませんでした。

うちの近所は坂道が多いので、デュエルモーター+低速もしくは中速モードだけで十分事足りそうです。

で、ご近所ひと回りしただけで感じたことですが、「電動キックボードはバランスが取りにくい」です。

そりゃ、こんな狭くて細長いボードに足を前後に開いて乗るわけですから、バランスが取りづらいのは当たり前ですね。

しかもタイヤの径も小さいですからね。

こんな状態で公道を飛ばして走ることは自殺行為に等しいですね。

時速30km以上出すと、もう恐怖しかありません。

バイク乗りの私としては、この状態で公道を快適に走ることは無理だと判断しました。

そんなわけで、VX125にバイクと同じようなステップを取り付けることにしました。

このままの状態でステップを取り付けることはできないので、アングルを加工してステーを自作します。

Amazonで適当に購入したステップを取り付けてみます。

この丸ステップは、足を乗せるとくるくる回ってしまって、なんともならないので失敗です。

さっさとバラしてやり直します。

お次はもう少し、バイクらしいステップを取り付けてみます。

こんな感じになりました。

もう少し後ろ側が良かったのですが、充電コネクタの関係でここになりました。

さっそく、試運転です。

はい、とても良い感じになりました。

座って運転するのも良いですし、立って乗るのも快適です。

ステップの上に両足をしっかりと体重を乗せることができるので、バランスも取りやすく安定して走ることができます。

こうなるともう電動キックボードではなくて、電動バイクですね。

これは快適です。

メーカーさんにも純正でこういうパーツを作って欲しいですね。

これからあちこち走り回ってみたいと思います。

VERACITY VX125のナンバーを取得してきました。

市役所で一通りの申請書類を提出して完了。

無事、ナンバーを取得することができました。

125ccクラスなので、桃色ナンバーです。

自賠責もちゃんと加入しましょう。

最近はコンビニでできるのでお手軽です。

白カブと並べてみました。

こうしてみるとかなりコンパクトな車体であることがわかります。

これで公道デビュー可能となりました。

またしても桃色ナンバーが増えていく、、、

7月から「特定小型原動機付自転車」電動キックボードの新しい区分ができます。

それとは全く関係ないですが、弊社にも電動キックボードを導入しました。

50cc相当の原付一種ではなく、125ccの原付二種の区分のものです。

機種選定にいろいろ悩みましたが、結局こちらになりました。

VERACITY VX125になります。

坂道とかも安心して登れるようにパワーがあって頑丈そうなものを探して、この機種にたどり着きました。

岡山の会社が販売しています。

いかにもゴツそうなフロント周りとタイヤです。

前後にホイールインモーター内蔵のタイヤが装着されます。

ブレーキもディスクが前後共に装着されています。

ハンドル周りには大型モニターが装備されています。

メーターは大きくて明るいので見やすそうです。

アクセルは指レバー式ではなく、スロットルタイプが装着されている特別仕様です。

バイク乗りの私には、あの指レバー式のアクセルはどうにも受け付けることはできませんので、これ一択です。

折り畳むとこんな感じになります。

ちょっと重いですが、乗用車にも余裕で積載可能です。

充電は、直接充電器を差し込む形式となります。

なんだか充電器がたくさん増えました。

さて、こいつを仕事に使えないかと考えあれこれ模索中です。

こいつを車に積みこんで長距離移動は車で行って、目的地に着いたらこれで細かく移動するのも良いかなと思っております。

まあ、最終的には私のシニアカーになる予定ですが、、、

とりあえず、ナンバー取得します。

我が家の玄関先にある夏ミカン(ハッサク)の木です。

今年は春にたくさん花が咲いていたので、そろそろ実ができているのかのぞいてみました。

ぱっと見よくわかりませんが、あちこちに実がついていました。

でも花の咲いていた感じよりもちょっと少ないような気もします。

大量は無理そうですが、それなりに期待はできそうです。

冬の収穫が楽しみです。

名鉄瀬戸線尾張瀬戸駅のすぐ近くでホテルルートインが建設中です。

昨年から建設工事が始まって以来、ようやく足場が取り外されました。

落ち着いた配色でいい感じではないでしょうか。

今年の9月にはオープン予定だそうです。

ジブリパーク、将棋の藤井くんの七冠達成、そして元祖焼き物の街としていろいろ楽しめる街になってきました。

ご近所ですが、オープンしたら一度泊まってみたいです。

現場近くの神社でシモツケの花が見頃となっていました。

今まで気づきませんでしたが、先日地元のニュースで報じられていました。

数年前から地元の方々が植え始めたそうです。

シモツケはバラ科の花なんですね。

知りませんでした。

7月上旬くらいまでは見られるそうです。

現場の暑さ対策です。

空調服、ファン付きベストですね。

1日現場で使うことを考えれば、バッテリーは大容量のものが良いですね。

そして風量もしっかりとしたものじゃないとダメです。

今回選んだのはこちらです。

これから本格的に暑くなる前に調達しておいたほうが無難です。

いいものから売り切れていきますからね。

車を運転中に見かけたトビです。

なにやら獲物を探しているような目つきで、辺りを見渡しています。

さすがに近づくと飛んでいきました。

飛んでいく姿もなんだか凛々しいです。

この季節の川の現場の近くでは、こいつにも注意が必要です。

ヤマビルです。

川の近くだけでなく、ちょっとじめっとした杉林の中にもウジャウジャいることがあります。

地面から這い上がってくることが多いので、こまめに足元を注意して、見つけたら即駆除が鉄則です。

私はヤマビルの駆除には虫除けスプレーを使っています。

これを一拭きすれば、あっという間に死んでしまいます。

指で弾き飛ばすようなことをしても、こいつらはすぐに戻ってきますので、駆除しておくことが一番です。

あとは、定期的に長靴の中もチェックしておきましょう。

必ず、1匹、2匹はいると思います。

血を吸われる前にやっつけておきましょう。

見逃すと袖や襟元などから侵入してきて、血を吸われて気がついたら服が真っ赤かなんてこともあります。

山の中は危険が一杯ですから気をつけましょう。

庭で薪割り作業中に飛んで来たタマムシさんです。

私の手に大人しく乗っかって休んでいます。

しばらくすると飛んでいきました。

相変わらず飛ぶ姿は、不器用で必死な感じが笑えます。

それにしても綺麗な色をしています。

なんでこんな色になるのか不思議です。

先日、回収してきたエノキの大木です。

玉切りして持ち帰ったものが、まだたくさん転がっています。

このままではいけないので、暑くなる前になんとかします。

大径木の場合、ものにもよりますが、そのまま斧で割るのは骨が折れます。

そんな時にはクサビが有効です。

先日も紹介したように電動チェーンソーとクサビをうまく使って薪割りしていきます。

まずは、電動チェーンソーで切り込みを入れます。

先日、きっちりと目立てをしたので、よく切れるようになりました。

木の状態を見て、素直であれば半分くらい、節とかがある厄介そうなものは3分の2くらいまで切り込みを入れます。

あとは切れ目にクサビを打ち込んでいきます。

端からやった方が無難ですね。

どんどん割ます。

ここまで割っておけば、あとは斧で必要なサイズに割っていきます。

薄くなったから大丈夫と手を抜いて斧を振ると跳ね返されますので、油断せずに気合を入れて割ます。

こんな感じで大径木の処理完了。

とりあえず、なんとかなりました。

これで今年の冬の薪は確保できました。

でも、まだ割ってない薪もたくさんあるのです。

あとは気が向いたら、ぼちぼちとやっていきます。

薪割り作業の終わりはありません。

うちの離れの屋根の下にハチが飛んでいきました。

もしかしてと思い、覗き込んでみたら案の定、ハチが巣を作っていました。

アシナガバチですね。

もうすでに3匹ほど取り付いています。

場所的に人がそれほど接近するところではありませんが、このまま放置できる場所ではないので、駆除させていただきました。

今年は奥まったところに巣を作っているので、もしかしたら台風の当たり年かもしれません。

ここも毎月通っている滝になります。

雨が少なくて流量が乏しい時期もありましたが、最近の雨で勢いのある滝が戻ってきました。

近くで見るとなかなかの迫力です。

そして、水飛沫がいい感じに飛んできてミストのようです。

この暑い時期には、気持ちの良い空間となります。

山の中の比較的規模の小さい沢で流量の連続観測を行います。

自記式水位計を使って水位と流量の相関関係から沢の流量に換算します。

今回は先日設置した沢の別の流域にも同じような感じで水位計を追加しました。

隣同士の流域で、同じように見えますが、水質を見るとちょっと異なります。

この水質の違いが流量の変化にも影響があるような気もします。

とりあえず期間限定の観測なので、適当に塩ビパイプを固定して設置してきました。

豪雨によって流されないことを願います。