バイク小屋の扉の改良です。

小屋の入り口には跳ね上がり式の扉が取り付けてあります。

この跳ね上げ式の扉を支えておくのにつっかえ棒があるのですが、こいつは簡易な金具で固定してあるだけなので、時々外れて振り子のように向かってくる時があります。

2回ほど取り付けヒンジ部分で指を挟んこともあったので、安全対策も含めて改良します。

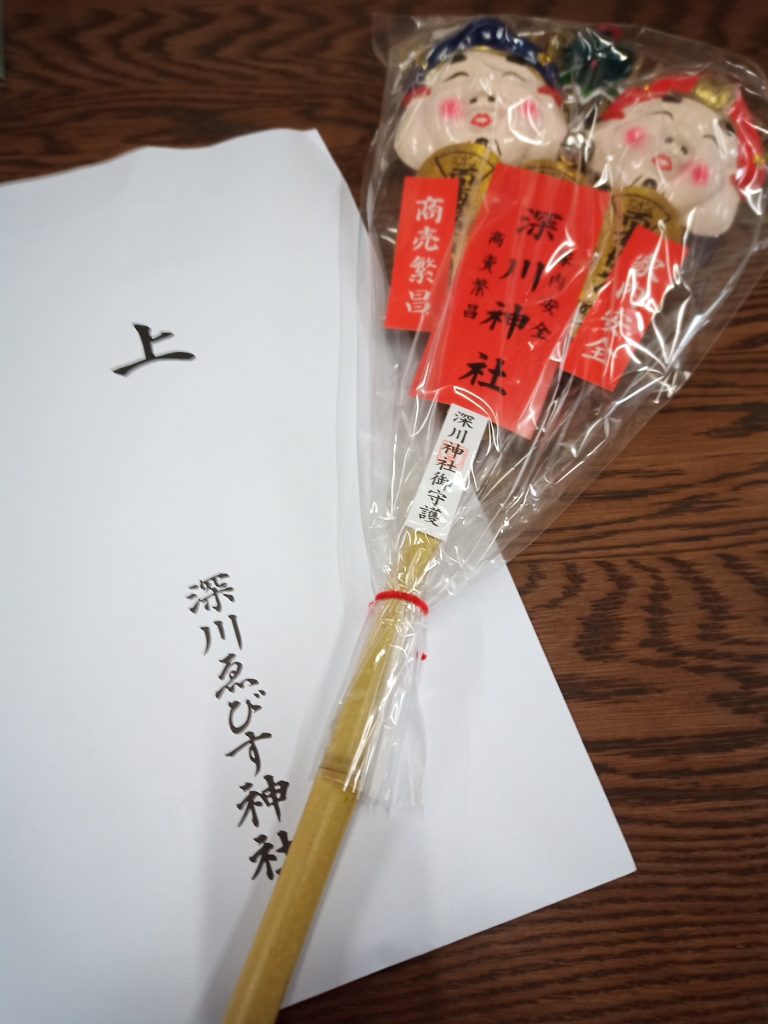

とりあえず、ヒンジ部分に金具を用意してみました。

跳ね上げ扉の金具です。

通常は台所などの背の高いところにある棚の扉に使われる金具です。

開ける時はフリーとなっており、逆に閉める時は抵抗がかかりゆっくりと閉まるようになっています。

ただ、私の使いたい場所では、この金具の構造が逆なんですね。

開ける時は抵抗あり、閉める時はフリーが良かったのですが、、、

とりあえず、金具をバラしてみて構造が理解できました。

単純に中に入っているカムを裏返せば良いだけでした。

これで金具の準備はOKです。

あとは試行錯誤しながら金具を取り付けます。

2、3回調整して取り付け完了。

ちゃんと途中でつっかえ棒も保持してくれるようになりました。

これで指を挟むこともなくなると思います。

つっかえ棒を止める金具も良い方法が見つかれば改良したいと思います。