正月休みのなまった体のリハビリ代わりに薪割りです。

重い体をゆっくりほぐしながら、斧を振り上げていきます。

無理は禁物なので、今日はここまでにしておきます。

1週間分くらいは割れたかな。

今年もボチボチと進めていきます。

正月休みのなまった体のリハビリ代わりに薪割りです。

重い体をゆっくりほぐしながら、斧を振り上げていきます。

無理は禁物なので、今日はここまでにしておきます。

1週間分くらいは割れたかな。

今年もボチボチと進めていきます。

お正月は家でまったりとしています。

お昼ご飯はいつものように炊き出しです。

今回はかまどを使います。

以前、ホームセンターで買ってきた「かまど」をちょっと改良したものです。

かまどの改良2

中にペール缶を入れて、二重構造にしてガラス窓を取り付けてあります。

ちゃんとガラス窓も開閉します。

薪は小屋製作で大量に出てきた端材です。

よく燃えてくれます。

この火を無駄にしないため「かまど」の上には鍋が乗ります。

今日の中身はおでん。

電気もガスも使わずに、薪だけで美味しそうな「おでん」が出来上がりました。

これで十分ですね。みんなで美味しく頂きました。

毎年お正月の恒例行事となってきました夏ミカン(八朔)の収穫です。

今年も、まずまずの実がついております。

収穫はいつものように子供達におまかせです。

今年の収穫はこんな感じ。

昨年よりも、ちょっと多めです。

100個以上はありそうですね。

夏ミカン収穫

重たい実が取り除かれて、枝も軽くなりました。

肝心の味の方は、いつもの通りの酸っぱさです。

これを食べれば、風邪なんか吹っ飛びそうな感じです。

いつものようにご近所にお配りします。

お正月は家でのんびりとしています。

家の中にいても落ち着かないので、お庭で炊き出しです。

今回は、お試しでスウェーデントーチに挑戦してみました。

玉切りしたヒノキにチェーンソーで切り込みを入れて作ります。

6等分するか8等分するかの迷いが見えますね。

今回は中途半端な6等分になりました。

火入れをするのですが、これがなかなか手強いです。

着火剤を使えば、もう少し簡単にできると思いますが、着火剤なしではかなり苦労します。

悪戦苦闘してなんとか火が安定するようになりました。

せっかくなので、トーチの上に鍋を載せます。

かなりアンバランスで、見ているとハラハラしますが、とりあえず鍋が煮えたつくらいはできました。

美味しい鍋の出来上がりです。

トーチは見るも無惨な形に燃え尽きています。

お試しとしてはまずまずの出来栄えでした。

でも、立ち上げ時に煙もそれなりに出るし、燃え尽きた灰も飛び散るしで、住宅地ではお勧めできません。

やるならキャンプ場など迷惑のならないところでやるのが良いでしょう。

新年明けましておめでとうございます。

昨年はいろいろ手を広げすぎた(小屋製作とか)ので、収拾がつかなくなってしまったような年になってしまいました。

今年は、ちゃんと整理しながら行動したいと思います。

引き続き本年もよろしくお願いいたします。

年末のギリギリまで取り掛かっていた小屋製作です。

仕事の合間に、時間をとってボチボチと進めてきたので、予定より大幅に遅れております。

昨日は小屋の中に棚を設置しました。

今回の小屋製作で道具やら端材が溢れかえってしまいましたので、収納場所の確保が必要です。

棚はホームセンターで高さ調整可能な金具を調達。

これを取り付けます。

取り付け前はこんな感じ。

取り付け後です。

最終的にバイクが数台収まる予定なので、後で高さを調整します。

春先から始めた小屋製作、今年は色々勉強させてもらいながらここまで来ました。

ちゃんとバイクも収まってます(あと2台くらい入るかも)。

2022年、皆様にはいろいろお世話になりました。

ありがとうございました。

来年も引き続きよろしくお願いいたします。

製作中の小屋の隣に薪棚を作っています。

こっちは単管パイプを使った簡易的な作りにしています。

先日作った骨組みに垂木をのせていきます。

流石にこれだけだとグラグラするので、背面に筋交をしれておきました。

専用金具は見た目はすっきりしているのですが、この辺りはちょっと気をつけなくちゃいけないようです。

筋交入れたらがっしりしました。

お次は屋根材です。

屋根材は小屋と同じくオンデュリンとしました。

要領はわかっているので、サクッと仕上げます。

オンデュリンは軽くて取り扱いが楽ですね。

これで薪棚は完成です。

ここに薪を収納していきますが、半分はすでに溢れているごちゃごちゃの仮置き場になります。

随分と遅くなってしまいましたが、これでようやく薪の準備ができます。

年末に向けて子どもたちが帰省してくるので、その準備をします。

準備といっても私がするのは、燻製作り。

久しぶりに時間をかけて作ります。

食材はコストコで大量に調達。

一晩、ソミール液に漬け込んでおきます。

この時期は、外に放置すれば良しです。

翌朝、風通しの良いところで1時間ほど乾燥させます。

端材で作った燻製ボックスです。

火種は炭で、60度前後をキープできるように調整します。

あとはひたすら燻します。

小屋作りをしながら、合間合間にチップを追加したり、温度調整を繰り返します。

今回は結局9時間ほどかけて、じっくり燻しました。

完成はこんな感じ。

ささみと豚バラが見事に燻製になりました。

長時間かけて作る燻製は、じっくり乾燥が進むので、身が締まって歯応えのある食感が良いです。

そのまま食べても良いですが、お茶漬けに入れたり、チャーハンに入れたりするのも美味し。

みんなで美味しく頂きます。

土壌水分計を観測している箇所で樹幹流も測定しています。

樹幹流とは降った雨水が木の幹を伝って流れる量のことです。

これを測定するために、木の幹の周りをカバーして幹に流れる雨を集めます。

数年前から観測をしていますが、木の成長に伴いカバーから雨水が漏れるようになってきてしまいました。

このままではダメなので補修しておきます。

一旦カバーを取り外してシリコンで隙間を埋めておきます。

再度、カバーを巻き直して補修完了。

これで、ちゃんとした樹幹流が測定できるようになりました。

ちなみにホースに集められた雨水は、雨量計に接続してありますので、時間ごとにどれだけ樹幹流が流れたかを測定する事ができます。

年末最後の現場は樹木調査です。

学生たちと土壌水分の観測をしている調査区域に分布している樹木の調査をしました。

今まで、ずっとやらなきゃいけないと思っていた調査ですが、なかなか手をつけれずにいましたが、学生さんたちが頑張ってくれました。

私も樹木調査は、やったことがないので手探りです。

とりあえず、基礎調査としてはなんとかなったと思います。

あとはこの調査結果をどう使うかですね。

小屋作りもひと段落してきたので、引き続き薪棚を製作していきます。

もともとはこの場所に薪棚があったので、改めて作り直します。

本当は、小屋と同時に一体型で作りたかったのですが、いろいろあって別々のものとなりました。

薪棚の方は、簡易型として単管パイプで製作します。

工事現場でよく使われるクランプだと、ちょっと見栄えが悪いので、ここはちょっと奮発して、専用の金具を調達してみました。

完成形を想定して、先に塗装もしておきました。

配置を決めて仮置きして基礎の場所を決めます。

例によって水平ではありませんので、適当なレンガなどで水平を出します。

クランプではないので、組み立てる前に金具を全て装着しておかないといけないので、設計図と睨めっこしながら組み立てます。

嫁さんにも手伝ってもらいながら作業します。

これは絶対一人ではできないですね。

二人でも苦労しながら、なんとか組み上がりました。

今日はここまで。

あとは垂木をのせて屋根材を取り付けていきます。

薪棚はあまり時間をかけずに、サクッと仕上げていきます。

昨日は大雪のクリスマスイブでしたね。

お父さんの今年の勝手にクリスマスプレゼントは、これでした。

トミカプレミアムのフェアレディZとT-4ブルーインパルスです。

お店で見つけて速攻で買っちゃいました。

大人なトミカ、カッコいいぞ!

色々集めたくなってきますね。

現場で雪国から帰ってきたと思ったら、自宅でも雪です。

朝起きたら一面の雪景色。

この地域では年に1回あるかないかの積雪です。

道路にも雪が積もっています。

うちの前の道は急坂なので、普通車でスタッドレスだけでは登れませんので、今日はほとんど車も通らなくて静かです。

小屋にもしっかりと雪が積もってます。

今日は、薪ストーブの前で、非常食(干し芋)食べながらまったりとします。

現場で新しい道路が建設中で、周辺設備もどんどん増えてきています。

ここには地下水を測定する観測孔があるのですが、新しい道路のためにフェンスが増設されていました。

観測孔はフェンスの中です。

回り込むことも出来ないので、乗り越えるしかありません。

まだまだ観測は継続するので、ちょっと面倒です。

開通に向けて着々と工事が進んでいる建設中の道路です。

いつの間にか道路標識も立っていました。

こういうのができると一気に完成間近という感じがします。

雪の中、大変な作業が続きますが、開通に向けてみんな頑張っています。

昨日の出前授業は津島市にある津島神社の近くでした。

せっかくなので参拝だけしてきました。

境内では屋根の苔落としの作業をしていました。

手水舎は綺麗なお花でいっぱいにされていました。

ほとんど時間がなかったので、ゆっくり見ることは出来ませんでしたが、歴史のある立派なんところであることは理解できました。

次はゆっくりと参りたいと思います。

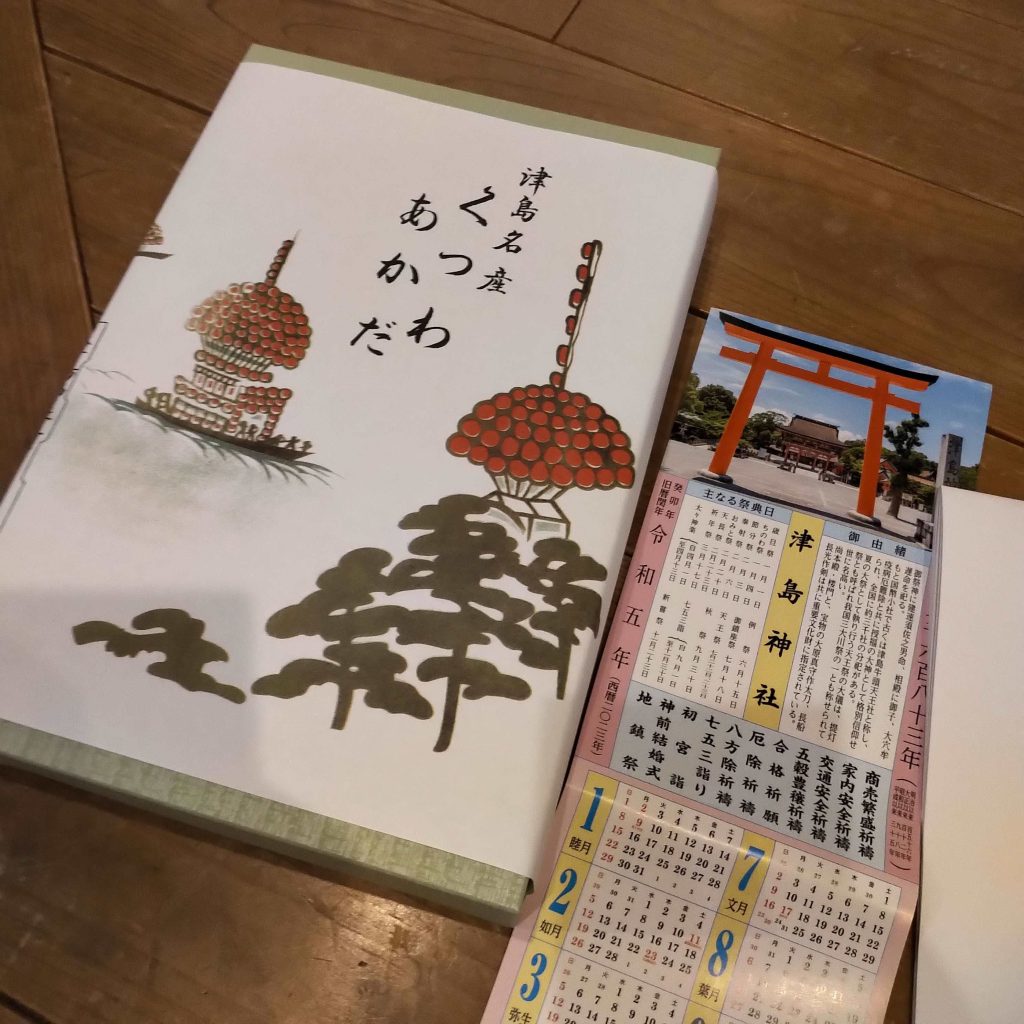

お土産は、「くつわ・あかだ」です。

疫病除けの和菓子として有名みたいですね。

この和菓子、めちゃくちゃ硬いです。

誤ってガリッと噛むと歯が欠けるかもしれません。

なかなかの強者です。

昔ながらの素朴な味が良いですね。

今年度最後の出前授業です。

今回は小学5年生を対象として地形と災害の話をしてきました。

自分たちの住んでいる場所がどんな地形で、どんな災害が起きやすいかを説明しました。

もちろんいつもの3Dメガネも活用して、子どもたちとワイワイしながら楽しんできました。

液状化の実験もしてもらいました。

私はいつも液状化の実験をするときに、2つの容器を用意します。

ひとつは液状化するもの(砂と水を入れてよくほぐす)、もうひとつは液状化しないもの(砂だけでよく突き固める)を準備して、違いがはっきりとわかるようにしています。

液状化する方は、揺するとあっという間にドロドロになりますが、きちんと突き固めた容器の方はどれだけ揺すってもびくともしません。

実際に子どもたちに、ほぐしたり、突き固めてもらうことで、液状化したときの様子がはっきりと意識できるようになるはず。

子どもたちにもしっかりと伝わったと思います。

小屋製作もだんだん完成形に近づいて来ております。

細かな作業をぼちぼちと進めていきます。

とりあえず今回の作業は、こんな感じ。

板を90度にして貼り合わせます。

コーナークランプもちゃんと活用しています。

面倒くさい作業なので、必要最小限としておきます。